新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

よく調べられているキーワード

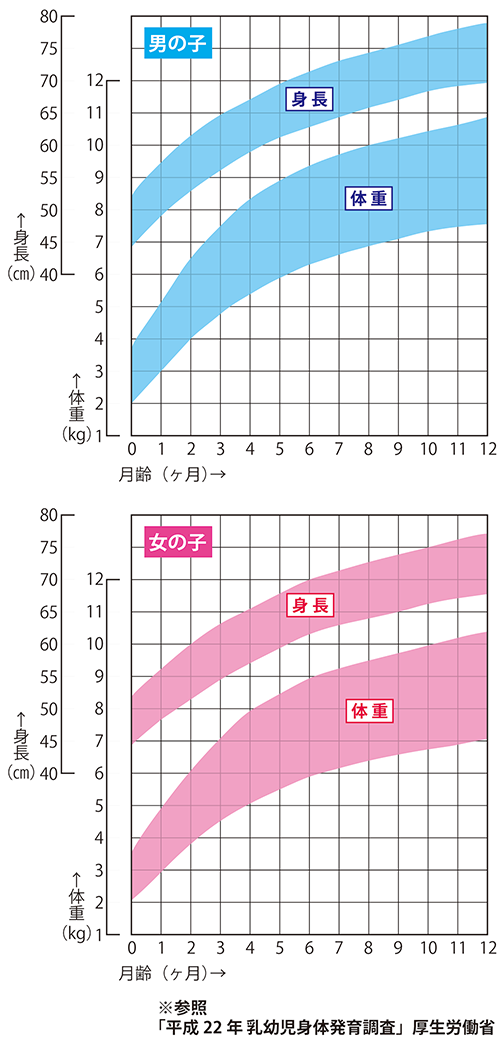

赤ちゃんは平均的に、生まれてからの1年間で体重が約6kg増え、身長は約25cm伸びると言われています。そんな成長著しい時期だからこそ、赤ちゃんの日々の成長が気にかかるというママ・パパは多いのではないかと思います。

赤ちゃんの成長の度合いには個人差があるため、多少平均から外れていたとしても気にしすぎる必要はありませんが、基準となる心身の成長の特徴を知っておくことは、赤ちゃんの健やかな成長をサポートするためにとても役立ちます。そこでこの記事では、1歳までの赤ちゃんの月齢ごとのからだとこころの発育・発達の特徴について、過去の記事を振り返りながら詳しくご紹介します。

目次

生後28日未満までの赤ちゃんは「新生児」と呼ばれます。新生児の赤ちゃんは昼夜を問わず一日の多くを寝て過ごし、オッパイが欲しくなると泣き、お腹が満たされるとまた気持ちよさそうに眠ってしまいます。

授乳とおむつ替えのとき以外はほとんど寝ているというのが新生児の日常です。ほとんど寝ているなら育児が楽かと言えばまったくそうではなく、新生児は夜中もお腹が空くと泣きますので、ママ・パパは寝不足ぎみになってしまうことも。赤ちゃんだけでなくママ・パパの健康管理にもしっかり気を配りたい時期と言えます。

生後28日までの新生児のあいだに、赤ちゃんは約1kg体重が増えると言われ、1ヶ月検診でも「1kgの体重増加」が成長の目安とされています。1日の体重増加の目安は30~40g。

ただ、必ずしも1ヶ月検診までに「1kg増えていなければならない」というわけではありませんので、あくまで目安としてお考えください。

なお、生後すぐの赤ちゃんは一時的に出生時より3~5%体重が軽くなることがあります。これは飲む母乳やミルクの量に対して排せつ量が多くなるためにおこる「生理的体重減少」と呼ばれる自然な現象です。生後5~7日ほどで増加し始めますので、心配はいりません。

男の子 体重:2.98kg 身長:48.7cm

女の子 体重:2.91kg 身長:48.3cm

※参照(以下、平均体重と身長の出典はすべてこちら。)

「平成22年 乳幼児身体発育調査」厚生労働省

離乳食を始める目安とされる生後5~6ヶ月までの赤ちゃんにとって、すべての栄養補給源が母乳とミルクになります。

新生児期の赤ちゃんに対しては、母乳の場合は赤ちゃんが欲しがるだけ与えて構いません。ただし、ミルクの場合は母乳よりも消化吸収に時間がかかるため、ある程度目安に沿った量を与えることが大切です。

赤ちゃんに必要な栄養を摂取するためのミルク量は、赤ちゃんの成長によって変わります。基本はミルク缶に表記された目安量を大幅に超えない限り、赤ちゃんの欲しがるだけあげて問題ありませんが、飲み過ぎてしまう可能性もありますので、赤ちゃんの様子をうかがいながら調整してあげましょう。

赤ちゃんの耳は妊娠中から発達しはじめ、妊娠24週にもなるとお腹の中の赤ちゃんはママの心臓の音や血流の音を聞くことができるようになり、妊娠8ヶ月頃にはお腹の外の音も聞こえるようになると言われています。

新生児期の赤ちゃんにママやパパが話しかけてあげることは、親子のコミュニケーションを深めるうえで大きなプラスになりますので、積極的に話しかけてあげるようにしましょう。

新生児の赤ちゃんは免疫力が低く病気にかかりやすいうえ、ちょっとした気温の変化や疲れによってすぐに体調を崩してしまいます。そのため、新生児期のあいだは極力外出を避けるようにしましょう。

一般的に赤ちゃんの最初のお出かけは、生後1ヶ月頃に行われる「1ヶ月検診」になることが多いようです。この検診で赤ちゃんの健康状態に問題がなければ、少しずつ外出する機会も増やせるでしょう。

生後1ヶ月頃の赤ちゃんは、皮下脂肪がついてきて見た目もふっくらと肉づきがよくなってきます。運動機能も徐々に発達してくるこの時期は、握る手に力をいれたり、足をバタバタ動かしたりするなど、活発な動作を見せる赤ちゃんもいます。

首がすわるのはまだ先ですが、少しずつ首元に力がついてきます。視力はまだ十分ではありませんが、20~30cmほど顔を近づけると赤ちゃんもじっと見つめるようになり、動く方を追視するようになります。

この時期の体重増加の目安は1日20~30g程度とされています。身長の伸び方の目安は1ヶ月間で3~4cm程度です。

男の子 体重:4.78kg 身長:55.5cm

女の子 体重:4.46kg 身長:54.5cm

母乳は欲しがるままに与えることが基本となります。ミルクの場合はメーカーの推奨する量と間隔を守ることを基本として与えるようにしましょう。

赤ちゃんが母乳やミルクの飲み方のコツを覚え始めると、授乳回数が少しずつ落ち着いてきます。

赤ちゃんに積極的に話しかけましょう。聴覚の発達が著しい時期であり、オルゴールなどの優しい音にはよく反応します。ぐずっているときには優しい声で語りかけ、親子の絆を育みましょう。

生後1ヶ月を過ぎた赤ちゃんは、新生児の頃に比べて少しずつ長い時間起きていられるようになります。まだ昼夜の区別はつかないため、夜中に起きることもありますが、この頃から徐々に生活のリズムを整えていけるよう、ママやパパが意識することが大切です。

例えば昼間、起きている時間にはしっかりと赤ちゃんをあやして相手をしてあげましょう。夜、ぐずってなかなか寝つけないときには赤ちゃんが不快に感じる要因を探してあげてください。おっぱいが足りなくてお腹が空いていたり、おむつが濡れていたり、皮膚にかゆみがある場合も。また、部屋の温度や湿度による不快感なども赤ちゃんがぐずる原因です。

運動機能の発達により、徐々に体の動きが活発になってきます。また視界もはっきりしてきて、自分の手やママ・パパの顔をじっと見つめたりすることも。あやすと微笑んだり、声を出して喜んだりするなど、徐々に感情表現が出始めます。

首はまだ完全にはすわりませんが、ぐらつきが減り徐々に体勢が安定してくるようになります。

この時期の体重増加の目安も1日20~30g程度。身長の伸び方の目安は1ヶ月間で3~4cm程度です。目安はあくまで目安、体重が少し減ったからといってあまり神経質になる必要はありません。

男の子 体重:5.83kg 身長:59.0cm

女の子 体重:5.42kg 身長:57.8cm

母乳は欲しがるままに与えることが基本となります。ミルクの場合はメーカーの推奨する量と間隔を守ることを基本として与えるようにしましょう。

2ヶ月頃の赤ちゃんは母乳やミルクの飲み方のコツを覚え、また胃の容量も大きくなるため、一度に飲める量が増えてきます。このことによって授乳間隔が空くとともにリズムが安定してきます。

聴覚がますます発達してきますので、ガラガラなど音の出るおもちゃで遊ぶのがオススメです。泣いている赤ちゃんにカラガラを振って見せてあげると泣き止んだりすることもあります。

言葉は成長の早い赤ちゃんだと「あー」「うー」などの喃語(なんご)が出始めます。

一般的に生後1ヶ月を過ぎへその緒がとれ、おへそが乾いた赤ちゃんは大人と一緒の入浴が可能だと言われています。慌ただしくなりがちな赤ちゃんとの入浴には事前準備が欠かせません。入念に準備をして、大人と一緒の入浴にチャレンジしてみましょう。

体全体に肉づきがよくなり、さらに赤ちゃんらしい体型になってきます。また手足の動きはさらに活発になります。

また、3ヶ月の赤ちゃんは筋肉の発達により体の動きに力強さが増し、なかには首がすわる赤ちゃんもいます。活発に体を動かし、下半身をねじるなどして寝返りの兆候がでてくる赤ちゃんもいるでしょう。

出生時に比べ体重は倍以上に、身長は10cm以上伸びています。体つきがふくよかになり、より赤ちゃんらしい体型になります。

日々の体重増減に過敏になる必要はありません。母子健康手帳などにも掲載されている「乳幼児身体発育曲線」に概ね沿った成長であれば心配は不要です。

男の子 体重:6.63kg 身長:61.9cm

女の子 体重:6.16kg 身長:60.6cm

母乳は欲しがるままに与えることが基本となります。ミルクの場合はメーカーの推奨する量と間隔を守ることを基本として与えるようにしましょう。

生後3~4ヶ月頃までの赤ちゃんは満腹中枢が未熟であるとも言われているため、母乳やミルクを飲み過ぎてしまうこともあるかもしれません。もし体重が増えすぎていたり、授乳後に吐き出すことが多いような場合には、授乳量が多すぎる可能性がありますので少し注意するようにしてください。

平均的に生後3ヶ月ぐらいから「あー」や「うー」のような喃語を話し始めます。あやすと笑ったり、気に入らないことがあると大声で泣いたりと感情表現も豊かになってきますので、積極的に話しかけるなどして、赤ちゃんとの絆を深めましょう。

徐々に体内時計が整ってきて、夜に眠る時間が長くなってきます。体内時計の調整のためにもお昼寝は遅くとも夕方の午後5時ぐらいまでにすることとし、1回のお昼寝の時間もあまり長くなり過ぎないように注意しましょう。

また3~4ヶ月検診の時期でもあります。日頃の体調や成長に関して気になることがあれば事前にメモをしておくなどして検診時に質問するようにしましょう。

多くの赤ちゃんの首がすわる時期です。興味をもったおもちゃなどに手を伸ばし、触ったりつかんだりする「リーチング」の動作が見られるようになるのもこの時期です。

昼夜の区別がはっきりしてきて、日中の起きている時間がさらに増えます。夜にしっかり寝られるようお昼寝時間のコントロールをしてあげてください。

「乳幼児身体発育曲線」を見ても、それまでの急激な成長に比べ、徐々に発育のペースが落ち着いてくる時期と言えます。

男の子 体重:7.22kg 身長:64.3cm

女の子 体重:6.73kg 身長:62.9cm

3ヶ月の頃から大きな変化はありませんが、授乳回数が減り、安定的な授乳間隔となります。ただし、授乳間隔に関わらず、赤ちゃんが欲しがったら授乳するようにしてあげてください。

自分でおもちゃを握ることができるようになっていますので、カラフルで振ったら音がするなどの視覚や聴覚を刺激するおもちゃがオススメ。口に入れても安全なおもちゃを選ぶようにしましょう。

誤飲などの事故には特に気をつけましょう。安全が確認されているもの以外で赤ちゃんの口に入ってしまうと危険なものは身の回りから取り除くようにしてください。

生後5ヶ月になるとほとんどの赤ちゃんの首はすわり、うつぶせの状態で腕の力を使って上半身を起こしたり、うつぶせのまま両手を動かして遊んだりすることができるようになります。

まだ1日の半分以上は寝ている時期ですが、昼寝の回数は午前午後各1回程度に落ち着いてきます。

身長・体重の増加ペースは徐々に緩やかになってきます。この時期になったら日々の体重の増減にとらわれず、赤ちゃんの顔色や機嫌を観察して、それに合わせて授乳や離乳食の準備をすることが大切です。

男の子 体重:7.67kg 身長:66.2cm

女の子 体重:7.17kg 身長:64.8cm

厚生労働省による「授乳・離乳の支援ガイド」では、離乳食を始める時期として生後5~6ヶ月頃を推奨しています。

母乳やミルクはそれまでの授乳リズムに従って与えながら、最初はスプーンで1さじずつ、10倍粥(米1に対して水10の割合で作るお粥)を与えることから始めましょう。最初のうちはスプーン1さじでも食べてくれたらOK。完食させることよりも、離乳食の舌触りや味に慣れさせることが大事な時期と考えましょう。

首がすわり体勢がしっかりとしてきたら、少しずつ体を使った遊びを取り入れるとよいでしょう。この時期になるとママやパパの顔も認識できるようになりますので、「たかいたかい※首がしっかりすわらないうちはやらないこと」や「いないいないばぁ」などといった、赤ちゃんと見つめあってコミュニケーションを深められる遊びがオススメです。

早い場合は生後3ヶ月ぐらいから始まることもある夜泣き。生後5ヶ月頃のママ・パパの悩みの種となることも多いのではないかと思います。残念ながら赤ちゃんの夜泣きの原因はわかっていませんが、体の疲れや脳の発達の影響、精神的興奮、不安、ストレスなどが関係しているとも言われています。

時間帯や頻度によってはママ・パパの負担になることもありますので、対処法や事前の心構えを押さえておくと安心です。

赤ちゃんが寝返りを始める平均的な月齢が6ヶ月頃と言われています。あおむけで腰をひねって横になろうとし始めるのが寝返り時期のサインです。最初は手を添えて優しく寝返りをサポートしてあげましょう。

以下の身長・体重はあくまで目安として、気になることがあれば「6~7ヶ月検診」で相談するようにしましょう。

男の子 体重:8.01kg 身長:67.9cm

女の子 体重:7.52kg 身長:66.4cm

生後5~6ヶ月は「離乳食初期」と呼ばれる時期です。離乳食を開始して2ヶ月目以降は、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に離乳食の量を増やし、少しずつ朝夕の2回食への準備を進めていきましょう。授乳はそれまでのリズムに従って継続してください。

赤ちゃんの脳を刺激して言葉を覚えやすくするには、スキンシップをはかりながら言葉や歌を伝えることが有効と言われています。そこでオススメなのが手足を動かしながら楽しめる「手遊び歌」です。

手遊び歌で遊びながら、ママが赤ちゃんの手足に触れてあげることで、親子のスキンシップの機会がたくさん得られます。さらに、手指を使うことで脳の大部分を刺激することができます。そして、繰り返し同じ言葉や動作を行うことは、赤ちゃんが言葉を覚えることにも役立ちます。

生後6ヶ月頃は歯が生え始める時期です。離乳食を開始する時期とも重なりますので、将来的な歯磨き習慣を根づかせるためにも、歯の成長に合ったお手入れを心がけましょう。

床などに両手をつき、お座りができるようになってくる時期です。腰やお尻の骨盤を支える部分に筋肉がつき、寝返りによって背中の筋肉も使えるようになった状態です。

始めは不安定な姿勢でも、背中の筋肉が発達することで徐々に安定して、床から手を離すことができるようになります。

成長ペースはさらに緩やかに。以下の身長・体重はあくまで目安としてお考えください。

男の子 体重:8.30kg 身長:69.3cm

女の子 体重:7.79kg 身長:67.9cm

生後7~8ヶ月頃は「離乳食中期」と呼ばれ、徐々に食事のリズムを作っていく時期となります。ご飯は粒が少し残る程度の7倍粥(米1:水7)に、野菜などは細かくみじん切りにして与えてください。

母乳やミルクは離乳食の後に与えます。

お座りが上手になってきたら、座って手を使う遊びを取り入れましょう。触って遊べるようなおもちゃがついていたり、飛び出すしかけがあったりするような絵本の読み聞かせがオススメです。驚きと楽しさいっぱいの絵本遊びは赤ちゃんの好奇心を引き出すためにも最適な遊びと言えます。

生後7ヶ月頃は赤ちゃんの一日の生活リズムが安定してくる時期です。リズムを整えるために、離乳食の前後でお昼寝をさせ、起きたら散歩に出かけるなど、外気にふれるようにするとよいでしょう。

またこの時期には夕方のお昼寝をしない赤ちゃんも増えてきます。

一般的に赤ちゃんがハイハイをし始めるのが生後7~9ヶ月頃と言われています。ハイハイはお尻を上げた状態で手のひらと膝を使って進む動作を指します。お尻を持ち上げられるほどに足腰の筋肉がつくことによってできるようになる動作です。

ハイハイができるようになると運動量が増え、手足や体全体の筋力がアップします。さらに運動神経やバランス感覚の発達にも役立ち、身体的なメリットも大きいでしょう。

成長のペースは緩やか。体つきはやせ型からぽっちゃりまで、徐々に体型の個人差が大きくなってくる時期です。

男の子 体重:8.53kg 身長:70.6cm

女の子 体重:8.01kg 身長:69.1cm

この時期の赤ちゃんは徐々に舌の使い方が上手になり、食材を舌と上あごで押しつぶして食べることができるようになってきます。離乳食は指でつまむとすぐつぶれてしまうぐらいの柔らかさが目安です。

出汁スープで柔らかくしたパンや柔らかくゆでて細かく切った麺類など、米以外の主食、また鶏肉や果物類など、徐々に新しい食材にもチャレンジしていきましょう。新しい食材へのチャレンジは1日1品にすると、アレルギーの発生源が特定しやすくなるのでオススメです。

ハイハイができるようになったら全身を使った遊びで更なる運動機能の発達を促しましょう。オススメはママ・パパが同じ姿勢になって行う追いかけっこ(鬼ごっこ)です。ママ・パパが見本となって、赤ちゃんに体の使い方を真似してもらうようにするとよいでしょう。

ハイハイを始めるようになると、赤ちゃんの行動範囲はぐっと広がります。怪我をしないように家具や物の配置に注意したり、赤ちゃんから目を離さないようにすることが必要です。ベビーゲートやベビーフェンスを設置して、キッチンや階下への通路はふさぐようにしましょう。また電気コンセントに触らないように、コンセントカバーを取りつけましょう。

ハイハイができるようになった赤ちゃんは、やがてつかまり立ちや伝い歩きもできるようになってきます。視界も広がり、好奇心もより旺盛になり、さらに行動範囲が広がっていきます。

また、大人に笑いかけたり、手を振ったりといったかわいらしい仕草も見られるようになってきます。

以下の身長・体重はあくまで目安として、気にかかることがあれば「9~10ヶ月検診」で相談するようにしましょう。

男の子 体重:8.73kg 身長:71.8cm

女の子 体重:8.20kg 身長:70.3cm

生後9~11ヶ月は「離乳食後期」、それまで1日2回だった離乳食を3回に増やして、決まった時間に食べさせることで生活リズムを確立させていく時期です。徐々に離乳の準備を始めて、授乳は離乳食の後に行います。

赤ちゃんの舌の使い方がさらに上手になり、舌で食べ物を歯茎の上に乗せられるようになりますので、食材の固さは歯茎でつぶせる程度(熟したバナナ程度の硬さ)が目安です。お粥は大人が食べる程度のお粥でOKです。

生後9ヶ月頃には、まだ話すことはできなくとも「バイバイ」や「ダメ」といった日常よく聞く言葉の意味を理解し反応するようになります。

赤ちゃんの発話を促すためには喃語にもしっかり反応してあげることが大切です。普段から自分の声にママ・パパが反応してくれていれば、赤ちゃんは安心してコミュニケーションをとることができますよ。

つかまり立ちや伝い歩きをする赤ちゃんには転倒がつきものです。赤ちゃんがつかまったときに家具や家電が倒れかかってくることのないよう、転倒防止の処置を施すことを忘れずに。また赤ちゃんが誤って入ってしまうことのないよう、ドラム式洗濯機のフタは必ず閉める習慣をつけましょう。

ハイハイやつかまり立ち、伝い歩きで赤ちゃんは活発に動き回ります。中にはハイハイもまだという赤ちゃんもいますが、運動機能の発達には個人差がありますので、過度に心配する必要はありません。

体重・身長の増加ペースは緩やか。中には運動量が増加することによってカロリーの摂取量を消費量が上回り、体重が全く増えないという赤ちゃんもいますが、日々元気に過ごしていて食欲もあるようであれば問題はありません。

男の子 体重:8.91kg 身長:72.9cm

女の子 体重:8.37kg 身長:71.3cm

食欲に応じて離乳食の量を増やしていきましょう。主要な栄養源を母乳やミルクから離乳食へと徐々にスイッチしていく時期となります。ご飯など主食となるエネルギー源、野菜などのビタミンやミネラル源、肉や魚、乳製品などのタンパク質源の3つの栄養源を意識してメニューを考えましょう。

手づかみ食べや遊び食べも盛んになってくる頃ですので、小さな手でも食べやすい一口サイズの食事もよいでしょう。手づかみ食べは赤ちゃんの発達上も好ましいことなので、ぜひ積極的にやらせてあげてください。

赤ちゃんの言葉の発達に重要な意味をもつのがママやパパとのコミュニケーションです。ママやパパが赤ちゃんに働きかけたり、反対に、赤ちゃんの要求に応えたりすることで、相互コミュニケーションが成り立ちます。相互コミュニケーションは、言葉の発達だけでなく社会性を身につける基礎にもなる、とても重要なものであることを理解しておきましょう。

この時期にはお昼寝の回数を午後の1回だけとするのが理想的です。夜の睡眠のために夕方のお昼寝もなくすようにしましょう。どうしても難しい場合は、午前中に30分程度の短いお昼寝を入れて調整しましょう。

あくまで目安ですので、必ずこの通りにしなければならないということではありません。

最初からお昼寝の回数や時間を決めて寝かしつけるのではなく、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に調節していくとよいでしょう。

1歳が間近に迫ったこの時期、早い場合にはよちよち歩きを始める赤ちゃんも出てくる時期です。またハイハイで階段の上り下りをしたり、手押し車を押しながら歩いたりもできるようにもなるなど、行動範囲がぐっと広がります。

また手先の器用さも徐々に増してきて、ボールをつかんで投げたり、ドアノブをつかんで回したり、コップを両手でもって飲み物を飲んだりといった動作が見られるようになります。

成長ペースは緩やか。中には体重が10kgを超える赤ちゃんもいるなど、より赤ちゃんごとの個人差が明確になってくる時期でもあります。他の赤ちゃんと比べて一喜一憂するようなことはやめましょう。

男の子 体重:9.09kg 身長:73.9cm

女の子 体重:8.54kg 身長:72.3cm

離乳食後期の最後の生後11ヶ月頃は、のちの「離乳食完了期(生後1歳~1歳6ヶ月頃)」に向けて、徐々に大人と同じ1日3回の食事リズムを確立するための準備を行う時期です。少しずつ「卒乳」の準備も始めていきましょう。

赤ちゃんが意味ある言葉を発するのは、一般的に1歳前後となることが多いようです。赤ちゃんの発語を促すためには、積極的に話しかけること。そしてその際はゆっくり、はっきりした口調で話しかけることが大事なポイントです。

生後11ヶ月頃の赤ちゃんは好奇心が旺盛になり、また自我も強まってくる時期です。自己主張も激しくなってきて、中には泣いて暴れたりする赤ちゃんもいて、ママ・パパが途方に暮れてしまうということもあるかもしれません。

ただしそんなときでも決して怒鳴ったり叩いたりはせず、やさしくあやしたり抱きしめたりといったスキンシップを通じて根気よく対処するようにしましょう。

いかがでしたか?最初にお伝えした通り、赤ちゃんの成長には個人差が大きいため、必ずしもここに挙げた月齢通りの発育・発達具合でなかったとしても過度に心配する必要はありません。赤ちゃんの成長ペースは十人十色であることを理解しておきましょう。

もしも特別に気にかかることがあるというような場合には、定期健診時の質問や医師への相談で解決するようにしてください。

さて、著しい成長期を過ぎて1歳を迎える頃の赤ちゃんをもつママ・パパには、「うちの子はいつ頃から話し始めるんだろうか?」と気になる方も多いのではないかと思います。そこで次の記事では、赤ちゃんが話し始める時期や赤ちゃんが初めて話す言葉、そして言葉の発達を促す方法などについて詳しくご紹介していますので、ぜひご参考になさってください!

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ