新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

よく調べられているキーワード

赤ちゃんの成長を日々楽しみに見守るママ&パパにとって、体重の変化は気になることの1つではないでしょうか。順調に増えていれば安心ですが、あまり増えなかったり、逆に増えすぎたりすると「大丈夫かな?」と心配になりますよね。

そこで今回は、新生児から1歳までの赤ちゃんの男女別の平均体重や身長、増加の目安、増減が気になるときの対処法などをご紹介します。

目次

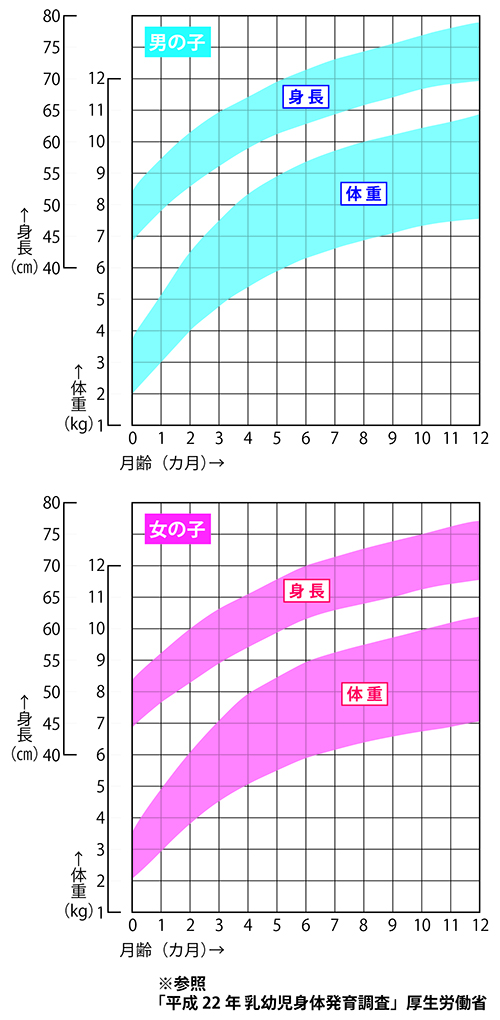

厚生労働省の「乳幼児身体発育調査(平成22年度)」をもとに、生後1~12カ月の平均体重と身長を男女別で表にしました。

| 月齢 | 体重 | 身長 |

| 出生時 | 2.98kg | 48.7cm |

| 生後1〜2カ月未満 | 4.78kg | 55.5cm |

| 生後2〜3カ月 | 5.83kg | 59.0cm |

| 生後3〜4カ月 | 6.63kg | 61.9cm |

| 生後4〜5カ月 | 7.22kg | 64.3cm |

| 生後5〜6カ月 | 7.67cm | 66.2cm |

| 生後6〜7カ月 | 8.01kg | 67.9cm |

| 生後7〜8カ月 | 8.30kg | 69.3cm |

| 生後8〜9カ月 | 8.53kg | 70.6cm |

| 生後9〜10カ月 | 8.73kg | 71.8cm |

| 生後10〜11カ月 | 8.91kg | 72.9cm |

| 生後11〜12カ月 | 9.09kg | 73.9cm |

| 月齢 | 体重 | 身長 |

| 出生時 | 2.91kg | 48.3cm |

| 生後1〜2カ月未満 | 4.46kg | 54.5cm |

| 生後2〜3カ月 | 5.42kg | 57.8cm |

| 生後3〜4カ月 | 6.16kg | 60.6cm |

| 生後4〜5カ月 | 6.73kg | 62.9cm |

| 生後5〜6カ月 | 7.17kg | 64.8cm |

| 生後6〜7カ月 | 7.52kg | 66.4cm |

| 生後7〜8カ月 | 7.79kg | 67.9cm |

| 生後8〜9カ月 | 8.01kg | 69.1cm |

| 生後9〜10カ月 | 8.20kg | 70.3cm |

| 生後10〜11カ月 | 8.37kg | 71.3cm |

| 生後11〜12カ月 | 8.54kg | 72.3cm |

この調査結果から、赤ちゃんは平均的に1年で体重が約6kg増えて生まれたときの約3倍になり、身長は約25cmのびて約1.5倍になることがわかります。1歳を過ぎてよちよち歩きをはじめるようになると、運動量も増えて体重の増加はゆるやかになるとされています。

赤ちゃんの成長の度合いには個人差がありますが、基準となる心身の成長の特徴を知っておくと健やかな成長をサポートする上で役立ちます。

以下のリンク記事では、月齢ごとの発達の特徴や子育てのポイントを詳しくご紹介していますので、ぜひこちらもご参考になさってください。

生後4週間までの新生児の時期に、赤ちゃんは約1kg重くなるといわれています。具体的にはどのようなペースで増えていくのでしょう。

一般的に、生後3カ月くらいまでは1日約20〜30gの体重増加が標準とされています。1カ月健診で「1kgの増加」が目安といわれるのも、新生児は1日約30g体重が増えるという考えがもとになっているようです。

このことから、出生時の体重から1カ月後の体重を引いて日割りし、1日の体重増加が20〜30gであれば赤ちゃんが順調に育っていると考えられます。あくまでも目安なので、必ずしも1kg増えていなければいけないというわけではありません。

生後すぐの赤ちゃんは、一時的に出生時より3〜5%体重が軽くなることがあります。飲む母乳の量に対してうんちやおしっこ、汗などの排泄量が多くなるために起こる「生理的体重減少」と呼ばれる自然な現象です。生後5〜7日ほどで増加しはじめるとされているので知っておくと安心ですね。

すべての赤ちゃんに標準的な体重の増加が期待できるわけではありませんが、成長が著しい新生児の時期に体重が増えない場合は何か理由があるのかもしれません。増えない場合と増えすぎた場合に考えられる原因とその対策をまとめてみました。

母乳で育てている場合、赤ちゃんが母乳を吸うのに慣れていなかったり、母乳の量が安定していなかったりすることによる栄養不足の可能性も考えられます。

また一般的に母乳の成分は、吸いはじめの「前乳」が比較的低カロリーの母乳で、終わり近くに分泌される「後乳」は高脂肪・高カロリーの良い母乳だといわれています。両方のおっぱいから「前乳」ばかりを飲んでいる場合、栄養が十分でないというケースが考えられます。

ミルク育児のミルク量は母乳とは違い、ある程度目安に沿った量を与えることが大切です。赤ちゃんに必要な栄養を摂取するための量は、赤ちゃんの成長によって変わります。基本はミルク缶に表記された目安量から大幅に超えない量であれば、赤ちゃんが欲しがるだけあげて問題ありませんが、飲み過ぎてしまう可能性もありますので、そのときどきの様子に合わせて調整してあげましょう。

常に活発に動くような赤ちゃんの場合はカロリーの消費量が多いことが考えられます。

その場合、母乳や育児用ミルクを十分飲んでいても体重が増えにくい傾向があります。母乳をよく飲んで、うんちも規則正しく排泄している元気な状態であれば問題ない場合が多く、少し様子を見守るのも方法です。

母乳育児をしている場合、まずは専門外来で母乳量のチェックを行うことをオススメします。

母乳には赤ちゃんの成長に必要な栄養がバランス良く含まれていて、赤ちゃんの免疫力を自然な形で高めることができます。しかしママの母乳の量や栄養には個人差があり、誰もが赤ちゃんに必要な母乳を十分に作りだせるとは限りません。

母乳が足りない場合は、育児用ミルクを併用した混合育児で赤ちゃんの栄養不足が補えます。また、3時間おきに授乳をするなど基本パターンを作ると、赤ちゃんの授乳リズムも整いやすくなるようです。

なかなか体重が増えなくて心配な場合は一度小児科を受診しましょう。

赤ちゃんが成長するにつれてぽっちゃりしてくると「うちの子ちょっと太りすぎ?」と心配になるママ・パパもいるかもしれません。ちゃんと栄養がとれていると安心する一方で、「肥満」になったらどうしようと気になりますよね。

運動量が少ない6カ月くらいまでの赤ちゃんは体重が増えやすい傾向にあるといわれていますが、新生児・乳児期に体重が増え過ぎる理由としては次のような原因が考えられます。

一度にあげる授乳量が月齢に合っていないような場合、赤ちゃんが母乳を飲み過ぎていることが考えられます。また、生まれたばかりの赤ちゃんはおなかの満腹具合とは関係なく、反射的に乳首を吸います。これが飲み過ぎの原因になるケースもあるようです。

赤ちゃんからこんなサインが出ていたら、飲みすぎているのかもしれません。

・急激に体重が増加している。

・口からミルクをこぼしてしまう。

・おなかがパンパンに膨れている。

・機嫌が悪く泣き止まない。

・下痢や便秘がある。

赤ちゃんが泣くたびに母乳や育児用ミルクをあげてしまうと、飲み過ぎにつながることも。現在では、母乳は赤ちゃんが欲しがるだけ与えて良いという考えが主流になっていますが、授乳回数が多過ぎると赤ちゃんに影響があるだけでなく、ママも疲れてしまいます。

赤ちゃんの体重増加や肥満が心配だからといって、母乳や育児用ミルクの量や回数を減らすのは、赤ちゃんの発育の妨げにもなるのでオススメできません。赤ちゃんの成長には個人差があります。

週数や月齢に応じた母乳や育児用ミルクを飲みきっても、なかなか泣き止まない場合は授乳以外の方法で赤ちゃんをあやしてみてはいかがでしょう。

また、生後3〜4カ月頃には、おなかがいっぱいになると自然に飲むのをやめるようになるといわれています。

体重管理に過敏になり過ぎず、しばらく成長を見守りましょう。それでも体重の増加が気になる場合は医師や保健師などに相談してください。

基本的に、母乳にも育児用ミルクにも赤ちゃんの健康な発育に必要なタンパク質、脂質、乳糖などの栄養がバランス良く含まれており、どちらを与えても大丈夫です。

違いとしては、母乳には免疫物質が多く含まれていることがあげられます。特に出産後10日以内に出る「初乳」には免疫物質が豊富に含まれ、母乳を飲むことで赤ちゃん自身の免疫力を高めることができます。一方、育児用ミルクには母乳に少ないビタミンKやビタミンDが多く、常に栄養成分が安定しているというメリットがあります。

母乳と育児用ミルクは与える時間間隔にも違いがあります。育児用ミルクは母乳と比べて消化に時間がかかるため、あまり時間をあけずに与えると吐き戻してしまうこともあるので注意が必要です。

個人差がある赤ちゃんの発育を知る目安となるのが「乳児身体発育曲線」。体重と身長を月齢ごとに測定し、標準的な発育の範囲を帯状で示したグラフです。母子健康手帳にも記載されているこのグラフを見ながら、赤ちゃんの発育をチェックしましょう。

必ずしもすべての赤ちゃんがこの帯の範囲内に収まるわけではないので神経質になる必要はありません。標準から多少はずれても、発育曲線と平行して成長していれば大きな問題はないでしょう。

0〜1歳までの体重と身長を測定する頻度は、一般的には月1回が目安です。1カ月健診をはじめ、市区町村で行われる身体測定や育児相談などを利用して定期的に計測し、赤ちゃんの成長具合をチェックしてみてください。

最近ではデパートや量販店のベビー用品売り場などで、保健師や助産師による健康・栄養相談、身長・体重測定を行うところも増えてきました。ぜひ活用してみてはいかがでしょう。

なかなか外出できないときや、赤ちゃんの発育が気になる場合は、自宅でいつでも計測できる環境があれば安心ですよね。便利なベビースケールやご家庭にあるメジャー(巻尺)を使って赤ちゃんの発育状態を測ってみましょう!

1日のうちでも多少変動するといわれる赤ちゃんの体重や身長は、なるべく同じタイミングで測ることが大切。ここではできるだけ正確な数値を得るためのポイントについてご紹介します。

赤ちゃんの体重を測るなら、乳幼児専用の体重計である「ベビースケール」を使うのがオススメ。商品によって5g、1g単位で測定できるものもあります。買わずにレンタルするという方法もありますよ。

体重を測るタイミングは母乳や育児用ミルクを飲む前で排泄の後。そして赤ちゃんが比較的大人しく落ち着いているときがベスト。オムツをはずして裸の状態での計測が難しい場合や、室温が低い冬場などは衣服やオムツの重さだけを測り、後で引き算するのも1つの方法です。

身長は身近にあるメジャーを使って測りましょう。まずは赤ちゃんを硬めのベッド、または床に寝かせて頭の位置を固定します。できるだけ両足をまっすぐになるようにのばしながら、頭から足までを測ります。あらかじめペンなどを用意して、メジャーに直接印をつけても良いでしょう。

身長の計測は意外と大変。安全に、かつ正確に測るためにも夫婦で、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんといっしょになど、2人以上で行うことをオススメします。

また、生後1カ月間は人生でもっとも身長がのびる(3〜5cm)時期ともいわれています。こまめに測ることで赤ちゃんの成長具合を日々実感できるのではないでしょうか。

授乳の前と後などのように、特に体重に関しては1日の中でも変化します。できるだけ正確に成長の度合いを測定するには、いつも同じタイミングで測定することが大切になってきます。

最後に日々育児に励んでいるママ・パパにお伝えしたいことがあります。それは、すべての赤ちゃんに標準的な成長が期待できるわけではないということです。赤ちゃんの成長には様々な要素が絡みあっているため、個人差が大きいということを理解しておきましょう。

「うちの子と同じ月齢なのにあの子の方が大きい」「乳児身体発育曲線の帯から外れている」などと気になることもあるかもしれませんが、赤ちゃんの体重や身長の管理に過敏になるあまり、ママ・パパが心を乱してしまっては、それこそ赤ちゃんに悪い影響を与えかねません。心の余裕を大切にしつつ日々の育児に向き合っていただければ幸いです。

もし赤ちゃんの成長に気になることがある場合は、1人で悩まず医師や保健師などに相談することをオススメします。また、パートナーはもちろん、周囲の助けも借りるようにしてくださいね。

いかがでしたか? 初めての赤ちゃんが誕生してホッとしているママやパパも、人生でもっとも成長が著しい1歳までの間は、我が子の発育具合にドキドキハラハラの連続なのではないでしょうか。すくすく育つ赤ちゃんの成長を見守るのは育児の楽しみの1つです。毎日の変化を抱っこのたびに実感してみてください。

さて、体の成長とともに気になるのが赤ちゃんの心の成長ではないでしょうか。次の記事では、赤ちゃんの成長段階でみられる「人見知り」について、そもそもなぜ赤ちゃんは人見知りするのか、その理由や対処法などについて詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ