新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

よく調べられているキーワード

赤ちゃんの3回食とは、1日に3回離乳食を食べることをいいます。離乳食後期に入り、1日2回の離乳食(2回食)が定着した生後9カ月頃から3回食をはじめる赤ちゃんが多いようです。

ここでは、2回食から3回食への進め方や1日の離乳食のスケジュール、3回食のオススメ食材と食べさせ方のコツなどをご紹介します。

目次

厚生労働省の『授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂)』※によると、3回食をはじめる目安時期は、離乳食後期に入る生後9カ月頃からとしています。2回食では柔らかなものを舌でつぶして食べていた子も、この頃になると食べものを前歯でかみ切ったり、歯ぐきでつぶしたりして食べるようになり、自分で食べたいという意欲も旺盛になります。

赤ちゃんの成長には個人差があり、早ければ生後8カ月くらいから3回食をはじめる場合もあれば、生後11カ月頃からスタートする子もいるようです。

※参照:

「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂)P.44」厚生労働省

離乳食は、赤ちゃんの成長や月齢に合わせて「初期」「中期」「後期」「完了期」の4期に分けて考え、食材の量や種類、形状などを調整しながら進めていきます。

一般的には生後5カ月〜6カ月頃(離乳食初期)に1日1回の1回食からスタートし、生後7カ月〜8カ月頃(離乳食中期)に2回食へ、そして離乳食後期(9カ月〜11カ月頃)には3回食へと進めていきます。

与える食材は、離乳の進み具合に合わせて少しずつ種類を増やしていくようにします。

それぞれの開始時期の目安と大まかな流れを下記に解説します。

まずは食べることに慣れ、口に入ったペースト状の離乳食を「ごっくん」と飲み込むことを覚える時期。

1日1回、離乳食用のスプーンで1さじからはじめます。新しい食材は少量を試し、食物アレルギーの反応や、消化の様子を見ながらゆっくり進めましょう。

生後6カ月頃になると、お昼寝の時間が決まってくる子も多く、離乳食も毎日同じような時間帯に与えると生活リズムが整いやすくなります。

↓

歯が生えはじめ、豆腐くらいの硬さのものを舌や上あごで押しつぶして「モグモグ」食べるようになる時期。

食べものの舌触りや味が楽しめるよう、食材の種類も少しずつ増やしましょう。

生後8カ月頃になってハイハイやつかまり立ちをはじめると、食べる量も増えてきます。座って食べる練習もこの頃からスタート。

↓

食べ頃のバナナくらいの硬さのものを前歯や歯ぐきでかみつぶし、「カミカミ」して食べるようになる時期。

生後9カ月頃になるとある程度硬さのあるものを与えられるようになり、食欲もアップします。よくかんで食べるもの、口の中でつぶしながら食べるものなど食感のバリエーションを増やしましょう。

生後10カ月頃には手先が器用になり、手づかみ食べの練習もスタート。スプーンやフォークで食べはじめる子もいます。

離乳食の進め方には個人差があるため、赤ちゃんの食欲や発達の状況に応じて調整しましょう。

また、2回食・3回食へと移行するタイミングが遅れた場合も焦らずに、赤ちゃんのペースに合わせて無理なく進めることが大事です。

離乳や赤ちゃんのことで心配や知りたいことがあれば、病院や保健センターの管理栄養士・保健師さんなどに相談しましょう。

2回食から3回食に進める月齢の目安は、生後9カ月〜11カ月といわれていますが、あくまでも目安なので、月齢だけで判断しないようにしましょう。離乳食中期の「舌と上あごでモグモグつぶして食べる」状態が終わり、離乳食後期に「歯ぐきでカミカミして食べる」状態に入る頃に3回食へと進みます。

次のような様子が見られたら3回食のはじめどきと考えて良いようです。

1. 離乳食中期に入って2カ月程度経過し、2回食のリズムに慣れてきた。

2. 舌や歯ぐきで食べものをつぶせる。

3. 食事の時間には椅子に座ることができる。

4. 豆腐や熟したバナナくらいの硬さのもの、やや繊維の多い野菜や鶏のささみなども食べられる。

5. 1回の食事で子供茶碗1杯分程度食べることができる。

6. 食べることに興味をもち、手づかみ食べが見られるようになった。

はじめて3回食を与える際は、食べ慣れたものをごく少量からはじめましょう。

1食に「主食(ご飯、パン、麺類)主菜(魚、肉、大豆製品、卵など)副菜(野菜、いも、海藻類など)」を取り入れ、栄養バランスを整えるように工夫すると良いでしょう。3回目の食事は午後6時くらいまでに済ませ、夜遅くならないようにしましょう。

1回に食べる離乳食の食材や量、調理法の目安について、前の章でも参照した厚生労働省の資料をもとに下記の表にまとめました。3回食を進めるときの参考にされてはいかがでしょうか。

※離乳食を食べる量は赤ちゃんによって異なります。

エネルギーとなる炭水化物

| 穀類 | 全がゆ90g〜軟飯80g | 米・・・かゆ、柔らかなご飯 パン・・・食べやすいサイズに切る・カットしてミルクなどに浸す うどん・・・きざんだ煮うどん |

体の調子を整えるビタミン・ミネラル

| 野菜 | 30g〜40g | にんじん、だいこんなどは柔らかく煮る ほうれん草などの葉物はゆでて細かくきざむ |

| 果物 | 30g〜40g | バナナ、いちご、りんごなどは食べやすいサイズにカットする |

体を作るタンパク質

| 魚 | 15g | 火を通し、煮魚、蒸し魚などに調理して食べやすくほぐす |

| 肉 | 15g | 脂の少ないものを選び、火を通して食べやすくきざむ |

| 豆腐 | 45g | 炒り豆腐・煮豆腐などに調理。大豆は柔らかく煮てつぶす |

| 卵 | 45g | 炒り豆腐・煮豆腐などに調理。大豆は柔らかく煮てつぶす |

| 乳製品 | 80g | 牛乳を調理に使う チーズは薄切りやきざんで使う |

調理方法としては、いずれも歯ぐきでつぶせる硬さにするようにしましょう。

離乳食完了期には、エネルギーや栄養素の大部分を母乳や育児ミルク以外の食事から摂取できるようになります。この頃には、形のある食べものをかみつぶすことができるようになり、手づかみで食べたり、一口の量を覚えたりしながら、自分で食べる準備を整えていきます。

完了期からは3回食とは別に、補食(おやつ)を1日1回〜2回加えましょう。お菓子ではなく、くだものやいも類などがオススメです。母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは食欲や成長に応じて与えましょう。

1歳頃からは牛乳が飲めるようになるため、このタイミングから「離乳」の準備に入るママも多いようです。

ただし、生後9カ月以降は鉄分が不足しがちになりやすいので、離乳後にはとくに赤身の魚や肉、レバーなどで鉄分の補給を心がけるようにしましょう。

一般的に、離乳食は1歳6カ月くらいまでを目安に完了することが多いようです。一方、離乳食が完了しても、赤ちゃんの咀嚼(そしゃく)力はまだ弱いため、食べものの硬さや大きさなどは様子を見ながら進める必要があります。

また、赤ちゃんは消化機能が未発達なために食事の回数の変化や食材、食事の量などによってうんちがゆるくなったり、下痢になったりすることも少なくありません。3回食で下痢が続いたり、元気がないようだったりする場合は早めに受診しましょう。

3回食がはじまる離乳食後期頃の赤ちゃんは、食べられる食材も徐々に増えて手指も発達します。手で触ろうとする様子が見られたら、手づかみで食べられるメニューを積極的に取り入れましょう。

手でつかんで食べものの大きさや形、硬さを確かめたり、指先で温度を感じたりすることは、赤ちゃんの脳や五感の発達を促すと考えられています。

また、自分の手で直接口に入れることは食への意欲や興味が高まる大きな一歩でもあります。

「手づかみ食べ」には注意も必要です。のどに詰まりやすいミニトマトやぶどうなど球体のものは、半分〜1/4程度に小さくカットして与えるようにしましょう。大人には小さく感じる大豆類も、赤ちゃんにとっては大きく、そのまま飲み込んでしまうケースがあるので与えるときは要チェック。よく咀嚼して飲み込んだことを確認しましょう。

にんじんや大根などスティック状に切りやすい野菜は、指でつぶせる程度に柔らかくゆでると、甘みも増して食べやすくなります。ミニパンケーキやおやきなども手で食べやすく、混ぜる具材を変えることで、栄養バランスがとりやすくなるオススメのメニューです。

食べるときには赤ちゃんの手のひらや指の清潔はもちろん、テーブルや食卓周りの衛生面にも配慮しましょう。

この頃になると、好き嫌いや遊び食べがはじまる子もいます。5分経っても食べない、手で触りながら遊ぶ様子が続くようなら、「食べないのなら、もう終わりにしようね」と赤ちゃんに声かけをして終了しましょう。

また、赤ちゃんが手づかみ食べを嫌がるようならスプーンやフォークで食べさせてOKです。無理強いせず、子供の個性や意志を尊重しながら進めるようにしましょう。

3回食に進むと、食事から栄養をとる割合が増えて、母乳や育児用ミルクを飲む量が減り、回数も少なくなります。ですが、母乳やミルクもこの時期の赤ちゃんの成長のためにはまだ欠かせません。

前出の厚生労働省の資料では、離乳食後期は1日3回の離乳食の後に、母乳または育児用ミルクを与え、離乳食とは別に、母乳は赤ちゃんが欲しがるだけ、育児用ミルクは1日2回程度、完了期には母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは食欲や成長に応じて与えるとしています。

離乳食が増えたり、補食が加わったりすると、最初は食事のリズム調整が難しいと感じるかもしれません。でも「1日3食」の習慣をつくっていくと、食事の時間に消化液が出るようになり、徐々に空腹を感じるようになります。食事の時間が決まると生活全体を規則正しく整えることもできます。

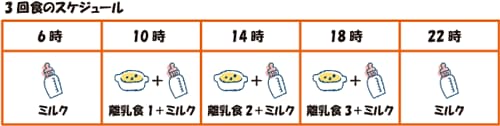

ここでは離乳食後期・離乳食完了期のタイムスケジュールの一例をご紹介します。

3回食をはじめてから保育園に通うと、心配なのが離乳食のスケジュール。一般的には登園中は、+朝と昼の2回程度離乳食を食べさせてくれる保育園が多いようです。

その場合、帰宅後にご家庭で夕食を与えるようになりますが、園によって食事の時間はまちまちなので、事前にしっかり確認しましょう。入園が決まったら、早起きを習慣づけながら少しずつ保育園の生活リズムに合わせて整えていくと良いでしょう。

離乳食から栄養素の40%〜70%程度をとるようになるこの時期には、栄養バランスのとれた献立を心がけたいもの。硬さは「歯ぐきでつぶせる」くらいを目安に、煮たり、ゆでたりして調理したものを小さく刻み(にんじんなら5mm〜8mm程度)のどに詰まらせないよう注意しながら与えましょう。

1回の食事量は、主食とおかずを合わせて子供茶碗1杯くらいが目安です。

離乳食後期からは食べられるものも増えてきたら、大人の食事から食材を取り分ける「取り分け離乳食」が便利。たとえば煮物や味噌汁なども、大人の味付けをする前に赤ちゃん用に取り分けます。具材が大きい場合には赤ちゃん用に食べやすい大きさにきざんだり、とろみをつけたりすると食べやすくなります。

●炭水化物:子供茶碗1杯程度

●ビタミン・ミネラル類:野菜、果物を合わせて30g~40g(にんじん/7mm厚3枚くらい)

●タンパク質:魚、肉なら15g(刺身2切れくらい、鶏ササミ1/3本くらい)豆腐なら45g(大さじ3)卵なら全卵1/2個

●乳製品:80g(プレーンヨーグルト大さじ5くらい)

調理のコツ:硬い部分や耳を切り落として1cm大にカットしたり、ミルクに浸したりして柔らかくする。

調理のコツ:柔らかめにゆでて2cmくらいにカットする。

調理のコツ:細かくくだいて水やミルクを加えて煮る。

調理のコツ:豆腐類は加熱して7cm程度の角切りに。湯葉はゆでてみじん切りにする。

調理のコツ:ひき肉類はほぐしながら加熱、すりつぶしたり、やわらかく練ったりする。ささみはゆでてほぐし、食べやすい大きさに切る。レバーは加熱して裏ごしする。

調理のコツ:生魚、ほたては加熱してから細かくほぐす。缶入りの魚や貝は汁を切って湯通し、ほぐしてきざむ。

調理のコツ:もやしはひげ根と豆の部分を取り除き、やわらかくゆでてから食べやすい大きさに刻む。れんこんはゆでですりおろす。パセリなどの葉菜はみじん切りにして少量使用する。切り干し大根はぬるま湯でやわらかくもどしてからみじん切りにして調理。

調理のコツ:グレープフルーツは実を取り出して5mm~8mm程度にカットする。缶詰の果物は種や薄皮があれば取り除き、水洗いして5mm~8mm程度に切る。ブルーベリー、アボカドはペーストにすると食べやすい。

【材料(1食分)】

・れんこん 15g

・鶏ひき肉 15g(大さじ1)

・玉ねぎ 5g

・しょうゆ 0.5g

【調理時間の目安】

15分

【作り方】

1. 玉ねぎをみじん切りにする。

2. れんこんはすりおろす。

3. 鶏ひき肉に1と2を混ぜ、一口大の小判形に丸める。

4. 薄く油をひいたフライパンで両面しっかり焼いて中まで火を通す。

5. しょうゆで風味をつける。

ポイント:にんじんやほうれん草などを具に加えると栄養価もアップします。

【材料(1食分)】

・キウイ・・・3cm

・バナナ・・・3cm

・プレーンヨーグルト・・・15g(大さじ1)

・サンドイッチ用食パン・・・1/3枚

【調理時間の目安】

10分

【作り方】

1. キウイはみじん切りにし、バナナはフォークなどで粗くつぶす。

2. 1にプレーンヨーグルトを加える。

3. 食パンを2等分に切って2を挟み、食べやすい大きさに切る。

ポイント:使用するフルーツはいちごやりんごなど、旬の素材を使用しましょう。

赤ちゃんの3回食を、おいしく楽しく、安全に食べさせるためのポイントをまとめました。まだ与えられないもの、作る際の心構えや献立のちょっとしたヒントなど、とくに注意したいのが下記の3点です。

離乳食期も残りわずか。我が子の成長を見守りながら、家族みんなで豊かな食卓を囲んでくださいね。

1. NG食材や食物アレルギーに注意!

2. 焦らずゆっくり、赤ちゃんのペースに合わせて進めましょう

3. 作りおきや市販品を活用して、育児ストレスを溜めない工夫

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

3回食がはじまると、食べられる食材も食事の量も増えて、一気に赤ちゃんの成長を感じるようになるでしょう。でも、この頃の赤ちゃんの消化機能はまだまだ未発達。大人がおいしく感じるものでも赤ちゃんにとっては刺激が強すぎたり、負担になったりすることも多いので注意が必要です。

なかなかかみ切れないものや、味の濃いものはまだ与えられません。また、ボツリヌス菌(※)が混入している恐れのあるハチミツは、1歳未満の赤ちゃんには与えないでください。その他、刺身などの生ものは細菌による食中毒の可能性があるためNG。

新しい食材を取り入れる際には必ずごく少量からはじめ、食物アレルギー反応がないか確かめてから進めましょう。

※乾燥や熱に強い「芽胞(がほう)」を形成する菌。発芽・増殖により極めて強い毒素を生成し、この芽胞で汚染された食品を乳児が食べると、便秘、全身の筋力・哺乳力の低下などを引き起こす「乳児ボツリヌス症」を発症することがあります。

食に興味を持ち、赤ちゃんが自分で食べたいという気持ちを育むことが大切なこの時期。食べるのに時間がかかったり、手づかみ食べでお洋服やテーブルが汚れてもイライラしたり叱ったりせず、優しく見守ってあげましょう。

母乳やミルクを飲んでいた赤ちゃんが、モグモグ、カミカミしながら離乳食に移行するのは大きな変化。最初はうまく食べられなくて当たり前です。ママやパパの思い通りにいかないときも、焦らず、赤ちゃんのペースに合わせてゆっくり進めましょう。

栄養のバランスは大切ですが、赤ちゃんのお世話をしながら3回食を毎回手づくりするのは大変ですよね。赤ちゃんが寝ているときなどの隙間時間を利用して、まとめて作ったり、作りおきを小分けして冷凍保存したり。また、市販の冷凍野菜やベビーフードなどを上手に活用しましょう。

完璧を求め過ぎず、無理をせずに育児を楽しむことは赤ちゃんの成長のためにも、また食生活のリズムを整えるためにもとても大事。

離乳食作りがストレスにならないよう、離乳食期を乗り切りましょう!

離乳食のメニューにお困りの方は、当サイトに掲載されている管理栄養士監修による離乳食レシピの記事をご覧ください。栄養価も高い、「納豆」「バナナ」「卵」を使った離乳食レシピの数々をご紹介していますので、ぜひ、日々の離乳食づくりに役立ててみてください。

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ