子供と一緒に英語で歌うキッズ向けクリスマスソング6選

よく調べられているキーワード

近頃ぐっと身近な存在になったAI(Artificial Intelligence:人工知能)。アプリに家電にと応用の幅を広げているAIを、東京電機大学が日本で初めて英語の授業の教材に採用したと聞き、同大学の宍戸 真教授にお話をうかがいました。

※参考:中学校や高校でもAIの活用が広がっています。

中高で広がる人工知能(AI)を使った英語学習中高で広がる人工知能(AI)を使った英語学習

目次

「学生が興味をもつものを教材に」がAIアプリ採用のきっかけ

AIアプリ「SpeakBuddy」は英語教材としてどんな風に使うの?

AIアプリ教材で、学生の英語の発話機会が増えた!

たとえ翻訳機が進歩しても、本当に伝わるのは自分の生の英語

AIアプリは英語を好きにさせてくれる頼もしい味方

宍戸教授は東京電機大学システムデザイン工学部で、英語や異文化理解について教鞭をとられています。また、「AI×教育」を研究テーマとする知能創発研究所のメンバーにも名を連ねていらっしゃいます。

宍戸教授

実際に役立つ学問こそ尊いという「実学尊重」の精神、良い技術者は人としても立派であるべきとする「技術は人なり」の精神。これらは「コミュニケーションに使える実践的な英語を身につけてほしい」という私の思いと重なります。そのための英語学習スタイルを模索するうちに、AIを活用すれば実現できそうだと気づきました。

東京電機大学の東京千住キャンパス

宍戸教授

2006年頃にeラーニング教材を使い始めて以来、授業にコンピューターを使い続けてきました。スマートフォンやタブレットも積極的に取り入れましたし、そして今回はAIを活用したアプリを教材に選んだ、という経緯です。

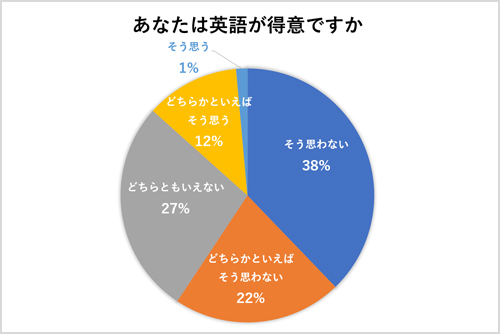

それはすべて「学生が興味をもてる方法で英語を学習してほしい」という思いからです。実は東京電機大学には、英語への苦手意識の強い学生が多い。アンケートを取ったところ80%の学生が「自分は英語ができない」と答えましたし、「英語が得意ですか?」との質問には「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と回答した人が合計で60%になりました。

宍戸教授が実施した東京電機大学の学生209名へのアンケート結果

(2018年5月31日~6月1日実施)

宍戸教授

そこで、学生の興味関心が高いツールや技術を教材にすれば、英語に興味をもつきっかけになるだろうと考えました。学生からも好反応でしたね。事前アンケートでは61%の学生が教材に「興味がある」と答えています。

宍戸教授

もうひとつ大きな変更ポイントは、学生の学習状況を確認できる管理機能の追加です。200人いる学生それぞれのログイン履歴や点数、使用時間などを確認でき、全体の理解度や進み具合から次回の授業のポイントを決めるなどの柔軟な対応にもつながります。

そういえば導入初期には、「あれ、授業中なのにこの学生だけ使っていないぞ?」なんて発見もありましたね(笑)。

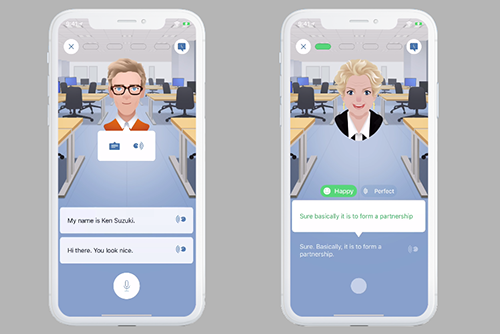

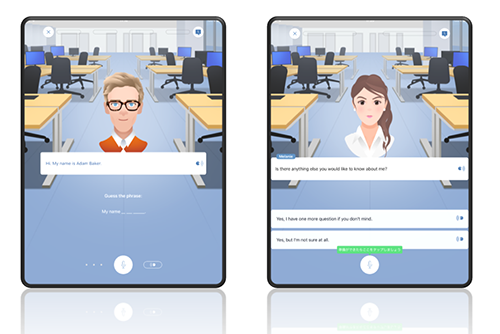

さて、AIアプリの「SpeakBuddy」は授業中、どのように活躍するのでしょうか?「SpeakBuddy」には次のような機能があり、これらの機能を組み合わせて授業を進めます。

©appArray Inc.

たとえば単語帳機能であれば、画面に英単語と4択の日本語選択肢が表示され、正しい意味の日本語を選んで回答します。これを繰り返すことで、語彙力を強化できます。また、アプリからの質問に発話して答えたり、発音の練習をしたりすることもできます。

また会話練習機能では、画面中の人物から話しかけられ、画面内の例文から適切なものを自分で声に出して答える、という流れをくりかえすことで、疑似的な「会話」もできます。

このように、教科書としてのAIアプリはリスニング、スピーキングの練習に特に向いています。

©appArray Inc.

宍戸教授

学生への意識調査では、彼らがとくに能力を高めたいのはリスニング、スピーキングだという結果が出ました。AIアプリ教材はリスニングとスピーキングの学習に長けていますので、学生たちの意欲ともマッチしています。

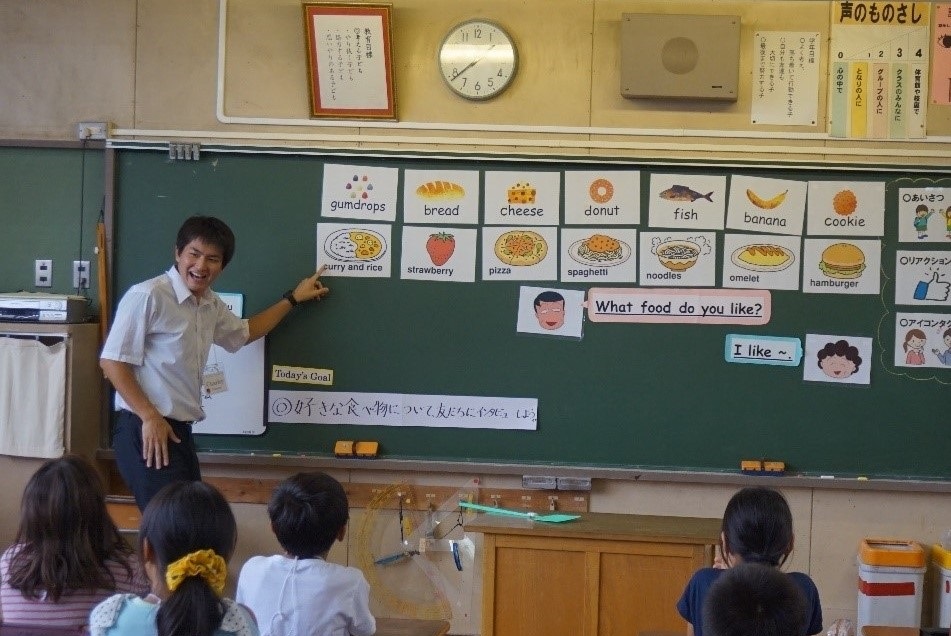

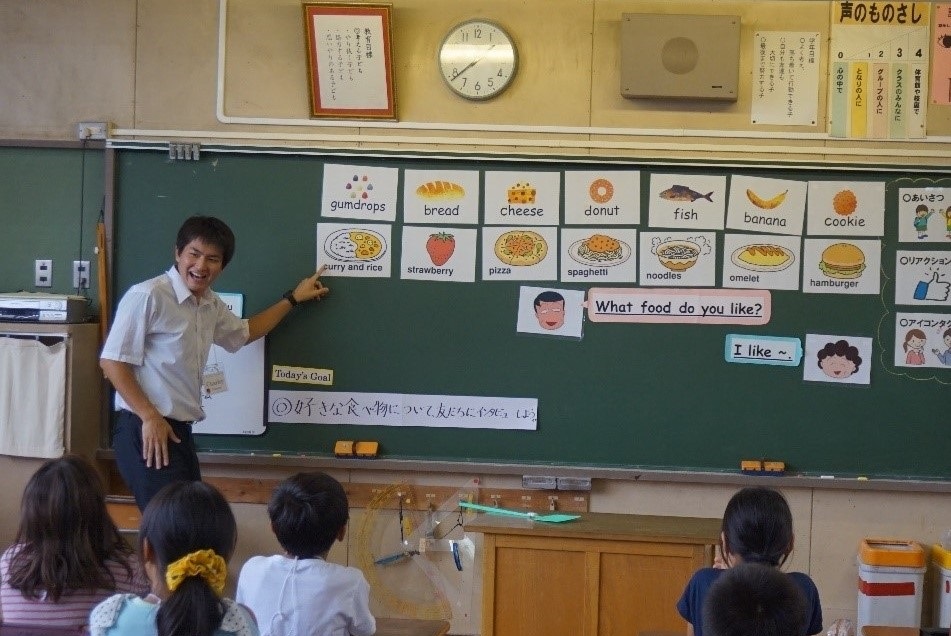

宍戸教授のクラスの授業風景

宍戸教授

「SpeakBuddy」を使うことで学生の授業への集中力は高まりましたし、授業でアプリを使っていると、スマートフォンをいじって遊べない。授業中の学生のサボりも激減しました(笑)。

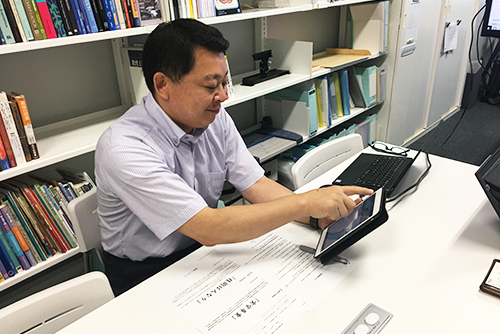

宍戸教授による教材アプリのデモンストレーション

宍戸教授

いまAIアプリを活用してやっていることは「ちょっと便利な発音練習」に過ぎないとは認識していますが、それでいいとも思っています。英語を口に出す機会を増やすことはとても重要です。

英語で話しかけられたら英語で返すという口慣らしの機会は、多いほどいい。それが機械相手であってもいいはずです。授業中、学生はアプリに英語で話しかけられたら英語で答え、隣の学生から英語で話しかけられたら英語で返す。これを繰り返します。

繰り返すうちに、英語で返す反応が自然と身につき、いつかは誰かに英語で話しかけられたとき、反射的に英語が出るようになります。たとえば叩かれたら「痛い!」じゃなくて”Ouch!”が先に出る、そのくらいになってほしい(笑)。

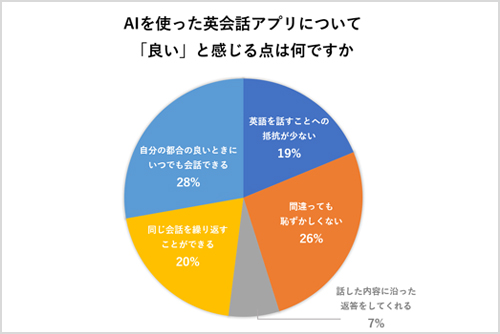

宍戸教授が実施した東京電機大学の学生209名へのアンケート結果

(2018年5月31日~6月1日実施)

宍戸教授

「発音するのが恥ずかしい」と学生が感じるのはスピーキング練習のネックのひとつでした。AIアプリはこの問題を緩和できます。

中学・高校の英語の授業では、発話の機会は「数週間に一度、先生に指名されたときだけ」程度だった学生も少なくありません。でもAIアプリを活用した今の授業では、発話機会は格段に増えています。授業中のほとんどの時間を発話している、と言えるくらいですから。

宍戸教授

AIを使った英会話の授業と聞くと、ものすごくレベルの高いものを期待されるかもしれませんが、2018年現在のAIはまだまだです。たとえばAIスピーカーでも、指示をうまく認識しないことや、指示とはズレた反応を返すことがあります。同様に、英語のAIアプリもまだ課題は多い段階です。

ただ、できることはこれから増えていきます。AIは決められたパターンの繰り返しだけでなく、場合に応じて判断ができるものです。ネイティブスピーカーと会話するのと変わらないレベルでの会話練習をAIアプリで実現できる時代が来るでしょう。ずっと先の未来ではなく、ごく近い将来に。

宍戸教授

優秀な同時通訳がその場にいるかのような、完璧な自動翻訳機がいつかはできるでしょう。「そのようになったら外国語を学ぶ意味も必要もなくなる」との意見もあります。

でも、本当にそうでしょうか。翻訳機ができたら外国語学習をする人がいなくなるでしょうか?私は「それはない、絶対ない」と断言します。

機械を通す会話と、自分でする生の会話とは違います。本当に気持ちが伝わるのは自分が学んで身につけた言葉、感じたことを自分で声にして伝える言葉。それは何があっても変わりません。

AIアプリ教材も同じです。学習サポート手段であるアプリが進歩したら学びたい人の数が減る、意欲が消えるなんてことはありません。サポートが強くなれば、むしろ英語を学びたい人は増えるでしょう。

教材のAIアプリを操作する宍戸教授

宍戸教授

英語が苦手、英語が嫌いだという学生が残念なことに多いのが現状です。ただ、彼らが英語を嫌いな理由は苦手だから。苦手な理由は英語を話さない、使わないから。私はそう感じています。

だからAIアプリを通して英語を話す機会を増やし、英語になじんでほしい。英語ができるようにならなくてもいいから「英語はおもしろい、楽しい」と思えるようになってほしいのです。

東京電機大学では近年、「グローバルエンジニアを育てる」という目標を掲げています。世界で活躍できるエンジニアを育てるためには、英語を伸ばすことは欠かせません。

入学時、英語に対して苦手意識のある学生たちに、まずはこのAIを使って英語になじみ、好きになってほしい。このAIアプリ「SpeakBuddy」は学生たちの強力な味方になってくれるはずです。

学生時代に「英語を学べばできることが増える」「英語を学べば自分の世界が広がる」と感じたことで、英語学習が楽しくなったという宍戸教授。

教える側となった現在、学生たちにも「英語は楽しい」と感じてもらえるきっかけづくりを目指し、AIの活用を進めています。

国内でAIによる英語学習が浸透すれば、英語を楽しいと感じる人がもっと増えると思います。英語学習に意欲的に取り組むことで、より多くの日本人が世界中の人と英語で話すことができるようになれば、日本社会のグローバル化のレベルがより高まることになるでしょう。

プロフィール:宍戸 真(ししど まこと)

東京電機大学システムデザイン工学部英語系列教授、東京電機大学国際センター長。

専門は英語教育学、教育工学。特に第二言語習得論、ICTを利用した語学教育を中心に研究している。2018年6月、オランダ・アムステルダムで開催された「EdMedia 2018」(教育におけるICT活用に関する国際学会)にて、AIを利用した英語発話練習に関する研究でOutstanding Paper Awardを受賞。

子供と一緒に英語で歌うキッズ向けクリスマスソング6選

YouTube再生回数100万回以上!9歳の外国人観光ガイド・川上拓土くん

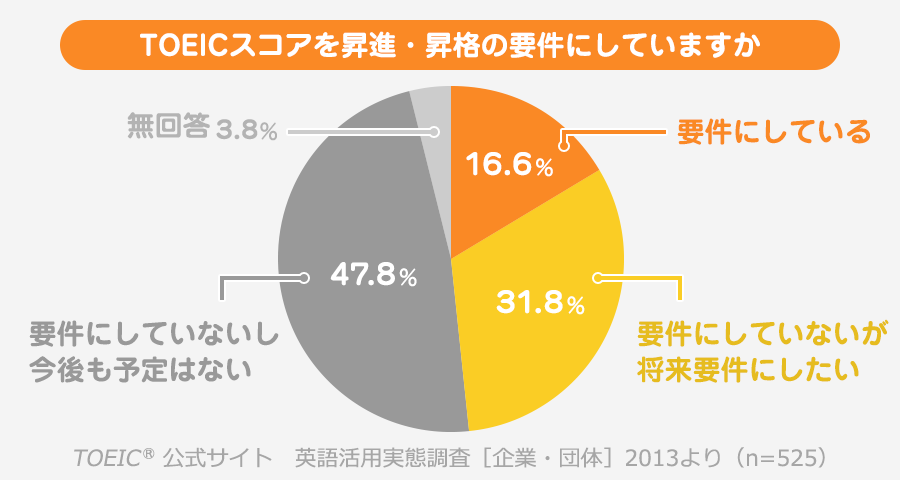

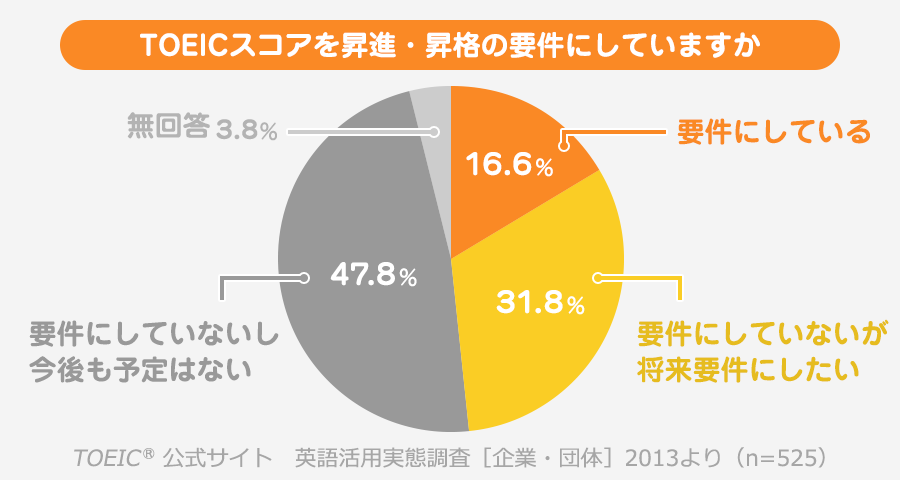

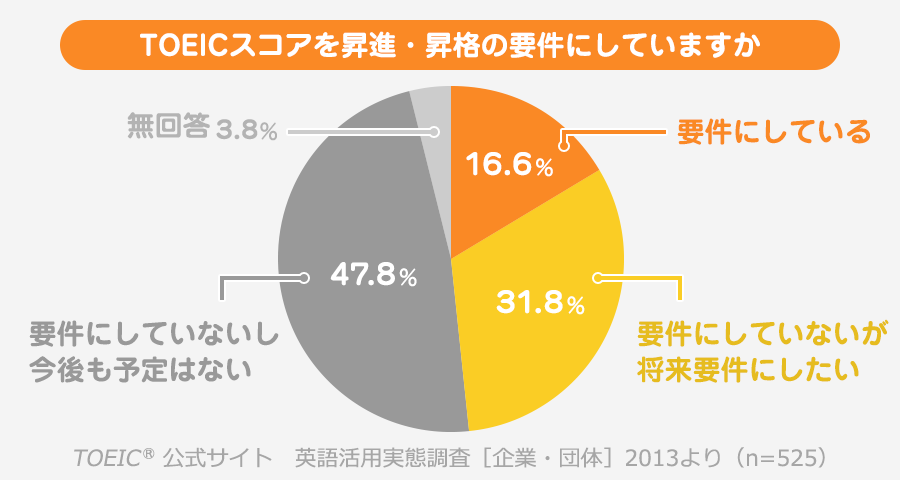

英語能力が昇進スピードと生涯年収に密接に関係するってホント?!

赤ちゃんや子供に関係した英語のことわざ

英語力が人生の分かれ道に!?子供の将来を見据えた英語教育、取りかかるならいつが正解?

小学生でTOEIC900点!1歳から英語を学ぶ上堀内 陸王くんに早期英語教育の効果をインタビューで検証!

「僕の語学力を支えるのは、3歳の頃に触れた英語」 岩谷産業で活躍する島一貴さんが語る、オトナの英語学習の難しさ

外国の育児制度にはどんなものがあるの?日本とフランスを徹底比較!

ママさん必見!インターナショナルスクールで英語が身につく理由は?

小学校英語の今―東村山市立久米川東小学校・研究授業レポート―

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

子供と一緒に英語で歌うキッズ向けクリスマスソング6選

YouTube再生回数100万回以上!9歳の外国人観光ガイド・川上拓土くん

英語能力が昇進スピードと生涯年収に密接に関係するってホント?!

赤ちゃんや子供に関係した英語のことわざ

英語力が人生の分かれ道に!?子供の将来を見据えた英語教育、取りかかるならいつが正解?

小学生でTOEIC900点!1歳から英語を学ぶ上堀内 陸王くんに早期英語教育の効果をインタビューで検証!

「僕の語学力を支えるのは、3歳の頃に触れた英語」 岩谷産業で活躍する島一貴さんが語る、オトナの英語学習の難しさ

外国の育児制度にはどんなものがあるの?日本とフランスを徹底比較!

ママさん必見!インターナショナルスクールで英語が身につく理由は?

小学校英語の今―東村山市立久米川東小学校・研究授業レポート―

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ