いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

よく調べられているキーワード

思うように外出できない日が続くと、子供はもちろん、ママやパパもストレスがたまりがち。

でも、そんなときこそ親子の絆を深めるチャンスです。

今回は、家族みんなで楽しめる「おうち遊び」のアイデアをご紹介します。昔ながらのなぞなぞやしりとり、子供が大好きなねんどやプラ板といった工作遊び、親子で楽しめるクッキングetc…。室内にいても工夫とアイデア次第で楽しみ方は無限大!

今日からさっそく「おうち遊び」をエンジョイしませんか?

目次

「おうち遊び」とはその名の通り、家の中でできる遊びのこと。あまり活発に動いたり、準備に時間がかかったりする遊びだと、ママやパパが気軽に楽しめなくなってしまう場合もありますよね。できるだけ身近にあるものを使って、みんなで一緒に楽しめる遊びが一番です。

子供が夢中になれるおうち遊びのコツは大きく3つ。

1. 子供が主体となって「これやりたい!」と思う遊びを実践し、大人は上手にきっかけを作ってあげましょう。

2. 「うちの子は不器用だから」など、先入観をもたずにいろいろな遊びに挑戦しましょう。

3. 勝ち負けや出来ばえといった結果よりも「遊ぶ工程」そのものを一緒に楽しみましょう。

コツを押さえたアイデア溢れるおうち遊びで子供の「意欲の芽」を伸ばしてあげたいものですね。

ちょっとした隙間時間にもオススメなのがなぞなぞやクイズ遊びです。

なぞなぞは、問いかけに対してとんちの利いた答えを求めるおなじみの言葉遊び。

「まけちゃったのに、うれしいまけってなーんだ」(答え:おまけ)

「“魚売り場”の両端にある魚はなーんだ」(答え:さば)

「トラが9匹乗っている乗り物ってなあに?」(答え:トラック)

など、お子さんの興味を引きそうなテーマを選んでなぞなぞを楽しんでみてはいかがでしょう。

ネタに困ったらこんなクイズ遊びもありますよ。

小さなものから大きなものを順番にあげていくクイズ。

最初に出題者が「アリ」と言ったら、回答者は「ミツバチ」など、アリより大きなものを言います。交互にだんだん大きなものをあげていきます。同様に、短いものから長いものをあげていく「長さ比べ」などのアレンジも。語彙を増やしながら観察する力も身につきます。「生き物」、「野菜」などテーマを決めても楽しめますよ。

身の回りにあるものを2種類用意して重さを比べていくクイズ。

たとえば「ハサミとノートはどっちが重いかな?」というようにクイズを出し、お子さんが一つずつ持ってみて答えを言います。その後キッチンスケールなどで重量を量り、実際の重さを目で確かめます。

食事の準備をしながら食材の重さを比べても。

量ったものと重さをメモして最後に順位をつけたり、同じ重さのものを見つけたり、遊びながらいろいろなことが発見できます。

出題者が「私は誰でしょう?」と言いながらヒントを出し、相手に答えを当ててもらうクイズ。

たとえば、「私は赤いです。緑や黄色のお友達もいるよ」、「甘くて酸っぱいよ」、「芯や種があるよ」などのヒントを与えます。(答えは「りんご」)

逆に出題者が質問して答えを当てる遊び方も。「何色ですか?」、「どんな形ですか?」、「食べ物ですか?」という具合に進めます。想像力を働かせながら質問する楽しさが体験できます。

最初に何のお店屋さんかを決め、出題者がそこに売っていそうなものを言ったときだけ回答者がパチパチっと手をたたいて答えていくクイズ。

ケーキ屋さんなら「タルト(パチパチ)」「エクレア(パチパチ)」「クッキー(パチパチ)」という具合。「ピザ」「ハンバーガー」など売っていないようなものを言ったときに手をたたいてしまったらアウト。

慣れてきたら出題のスピードを上げていきます。「八百屋屋さん」、「文房具屋さん」などお店を変えながら楽しみます。

しりとりは親子で楽しめる言葉遊びの定番。子供の語彙力アップにもぴったりですよね。ルールも簡単なので小さな子供でも楽しめます。

言葉のつながりがパターン化されてしまうようになったら、徐々にアレンジを加えて難易度を上げていきましょう。「3文字言葉」、「食べ物」「カタカナ」「動物」だけなど条件をつけるのも一つです。

また絵を描いて、しりとりをする「絵しりとり」は絵を見ながらのおしゃべりもはずみそう。

「遊び」が「勉強」にならないようにすることが、言葉遊びを楽しむポイントです。

箱の中に手を入れて中身を当てる「箱の中身は何だろな」はクリスマスや誕生日会でもおなじみのゲーム。

箱の代わりにタオルやスカーフなどを利用すれば、家庭で簡単に楽しむことができます。中に入れるものは、フワフワしたぬいぐるみやチクチクしたヘアブラシ、タワシ、歯ブラシなど、身の回りにあるわかりやすいものがいいでしょう。

慣れてきたら、複数のものの中から指定したものを探し出すようなアレンジも。

一般的に、1歳くらいからねんどの感触を楽しみ、手の力がついてくる3歳くらいから本格的なねんど遊びをスタートするお子さんが多いようです。

丸めたり、つまんだり、伸ばしたり…。手を加えるごとにさまざまな形に変化していく様子は、子供の想像力をかきたてます。年齢やできることに合わせ、見守りながら一緒に遊んでみてはいかがでしょう。

指先の運動には脳を活性化させる素晴らしい効果があると言われています。手で触り、目で見て、頭で考えるねんど遊びは、子供がもつさまざまな能力を高める効果が期待できそうですね。

折り紙も指先を使う遊びの一つ。手先が器用になるだけでなく、集中力、空間認知能力や記憶力が高まるなど、折り紙遊びには多くのメリットがあると言われています。

たった1枚の折り紙から、動物や植物、乗り物や人気キャラクターなどさまざまなものを作り上げることができ、達成感が味わえるのも魅力です。

ショップで売られているようなきれいなキャンドルも、身近な材料で手軽に作ることができますよ。

市販のローソクを湯せんで溶かし、カッターで細かく削ったクレヨンを加えて紙コップなどで固めます。クレヨンを2〜3色追加してグラデーションに、また、ラベンダーやローズ、レモングラスなど、お好みの精油を加えればアロマキャンドルにも。

世界で一つだけのオリジナルキャンドルを作ってみませんか?火を使うため、火傷に注意しながら必ず大人が一緒に行うようにしましょう。

子供はもちろん、大人もハマってしまうのが野菜を利用したスタンプ遊び。

レンコン、オクラ、ピーマンなどを輪切りにして、断面や側面に絵の具をつけて紙や布などにペタペタっと押して遊びます。野菜スタンプは形や色を楽しむだけでなく、普段何気なく見たり食べたりしている野菜の意外な形に気づいたり、食べ物への意識が変わる興味深い題材。

料理の際に捨ててしまうヘタの部分や野の花、葉っぱなどを活用しても楽しいですね。

市販のプラスチック板に好きな絵を描いて、オーブントースターなどで熱して縮めるプラ板遊び。色や形、大きさも自由自在。思い通りのモチーフを簡単に作ることができる人気の工作です。

土台となるプラ板は100円ショップなどでも購入でき、透明タイプ、フロスト(半透明)タイプ、インクジェット印刷タイプなど種類も豊富。厚みもさまざまなので目的に合わせて選びましょう。フロストタイプは色鉛筆でも着色できるので、小さな子供にも使いやすそうですね。

仕上げに紐や金具をつければ、オリジナルのネームタグやキーホルダーが完成します。

子供は小さなスペースで遊ぶのが大好き!大型のダンボールを使って、子供のための可愛い“おうち”を作ってみませんか?

カッターやハサミ、ガムテープなどで切ったり貼ったりするだけなので製作は意外とラクちん。しかも軽くて丈夫、移動もできるうえに処分も簡単です。

最近では、テーブルや椅子、収納家具などにもダンボールが応用されています。ダンボール素材は子供にも扱いやすく、親子での共同作業にもぴったりです。

2〜3歳になると、多くの子供が「料理のお手伝い」に興味を示し始めるようです。食育を兼ねて親子でクッキングをしてみませんか?一緒に料理作りを楽しむコツは、なるべく子供のペースで進めてあげること。時間がかかったり、あちこち汚してしまったりしてもOKと割り切ります。

クッキーやピザ作りは、小さなお子さんにもお手伝いできる工程が多いのでオススメです。好きな形に生地を成形させるなど、自宅だからこそできる経験をさせてあげましょう。

また、パン作りもねんど遊びのようにこねる作業があるので子供にとって楽しい料理の一つです。イースト菌を混ぜて発酵させたり、生地を寝かせたりするパン作りの工程には、たくさんの学びと発見がつまっています。作る人への感謝の気持ちが育まれ、できあがって食べるときの感動も味わえますよ。

最近では小さな子供と一緒に作れる料理レシピも多く紹介されているので、お子さんが作ってみたいと思えるものを一緒に探してみてはいかがでしょう。

子供から大人まで楽しめるカードゲームのトランプ。

数への理解を深めると同時に、相手とのコミュニケーションや駆け引き、勝ち負けは子供の精神的成長にもいい影響を与えてくれそうです。

「神経衰弱」や「七並べ」、「ババ抜き」など昔ながらの定番ゲームに加え、数字が読めなくてもマークがわかれば遊べる「ぶたのしっぽ」、かけ声をかけあいながらスリルを楽しむ「スピード」など、ルールもシンプルで取り入れやすいトランプ遊びはいろいろ。2人から遊べる手軽なゲームが多い点も魅力です。

年齢に関係なく楽しめるパーティーゲームの花形「UNO(ウノ)」。

さまざまなローカルルールがあり、地域ごとに楽しみ方にも違いがあるようです。

子供と遊ぶ際には簡単なルールからスタートし、記号カードの説明や、次に出せる色や数のヒントを教えてあげるなど、大人がアドバイスしてあげるといいでしょう。繰り返し遊ぶうちに戦略を考えるようになり、勝ちパターンが見えてきますよ。

子供の「聞く力」や記憶力を育てるかるた。

まだひらがなが読めない子供でも、絵を見て想像力を働かせながら楽しめますね。

かるたの中には、美しい日本語に触れられる「いろはかるた」や「ことわざかるた」、昔話や日本の都道府県・名産などが覚えられるかるたなどもあり、その種類は実に豊富。子供が「楽しい!」と思えるものを選びましょう。

小さな頃からたくさんの絵本と触れ合うことで、柔軟な思考力や発想力、創造力を育んであげたいですね。優れた絵本は子供の成長にさまざまな良い効果をもたらします。個人差はありますが、子供は生後10ヶ月くらいから読み聞かせに親しめるようになり、4歳くらいには好みがはっきりしてくると言われています。

年齢ごとに変化していく子供の興味や知識欲に合わせて絵本を選ぶことがポイントです。

シンプルではっきりとした色彩、リズミカルな言葉の繰り返しや擬声語などを使った絵本に親しむ時期。歌うようにゆっくりとした語りかけやスキンシップを交えて読める本などがオススメ。

「なーんだなんだ」という言葉に合わせてパンダが出てくる絵本。赤ちゃんが認識しやすい色使いとゆっくりとしたリズムで小さな子供にも親しみやすい1冊。

食事やお着替えなど、毎日の生活に寄り添った絵本をはじめ、手遊び歌など歌の世界を絵で表現したものなどに興味を示す時期。飛躍的に言葉を覚え始める2歳くらいからは、ものの名前やあいさつなどを通して親子の対話を楽しみましょう。

おばけが来るから寝るのはいや、というまみちゃんにママが優しく語りかける物語。子供が安心してねんねできる、かわいい寝かしつけ絵本。

体も心も急成長するこの時期は、子供が「やってみたい」と思えるような物語や主人公の「気持ち」を表現した絵本などに興味を示す時期。社会の常識やルールなど、身近な題材をテーマにしたものもオススメ。

いるかともぐらがこんがらがってできた生物「いぐら」と一緒に迷路を進みながら「旅」を楽しみます。読み進むごとに広がる意外な展開にワクワク、ドキドキ!

開くと飛び出したり、ポケットがついていて中に何かが入っていたり。ページをめくるたびに楽しみが広がるしかけ絵本は、まだ字が読めない赤ちゃんも興味を示してくれるでしょう。何度見ても新しい発見があって大人も興味津々。人気作品の中から3冊をご紹介します。

開くと2m以上にもなる折りたたみ式の絵本。ところどころにめくりや扉の仕掛けがあり、立てればおもちゃとして遊べます。

黄色い部分が穴あきになっていて、ページをめくると次々他の“何か”に変わるしかけが楽しい一冊。鮮やかな色彩と意外なストーリー展開にも注目。

「りんごをざくっ」、「みかんをぺりっ」。言葉に合わせてしかけ扉を開くと、美味しそうなくだものの中身が現れるしかけ絵本。リズミカルな文章は読み聞かせにもぴったり。

おうちタイムは遊びながら英語に触れるチャンスです。机に向かって勉強するのではなく、体を動かしたり、おしゃべりしながら「英語で遊ぶ」がテーマの楽しいゲームをご紹介します。

欧米などで昔から親しまれているおなじみのゲームで、英語の習い始めにも最適です。“Simon says〜.”と言われたときだけ指示に従います。“Simon says, touch your nose!”と言われたら、鼻にタッチ!“Simon says, touch your head!”と言われたら頭にタッチ!“Touch your nose!”と言われたときに鼻に触っちゃったらアウトです。テンポよく指示を出すと盛り上がりますよ。楽しみながら体の部位が覚えられます。

“Stand up.”(立ちなさい)、“Sit down.”(座りなさい)など簡単な指示からスタートし、“Let’s dance.”(ダンスしよう)、“Swim in the sea.”(海を泳いで)など、徐々に会話を発展させて遊びます。“Jump 5 times.”(5回ジャンプ)、“Clap your hands 10 times.”など、回数の指示を加えても。運動しながら英語の理解力を高めましょう。

ハンカチかタオルを用意して、ドクターと患者に別れて遊ぶゲーム。患者役が“Doctor, My ○○ hurts!”(先生、私○○が痛いの!)と言うと、ドクター役が痛い部分にハンカチを巻いてあげます。“head”(頭)、“shoulder”(肩)、“arm”(腕)、“knee”(ひざ)、“ankle”(足首)などを○○に当てはめながら、英語の語彙が増やしましょう。

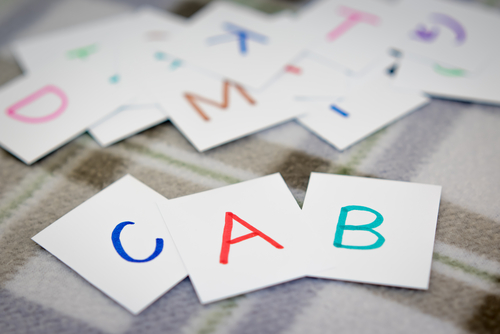

家の中にあるものを英語で紙に書き、あらかじめ何枚かの単語カードを作っておきます。カードを1枚引き、それが置いてある場所を英語で答えるゲームです。

“Where is the milk?”(牛乳はどこにある?)

“It’s in the refrigerator.”(冷蔵庫の中だよ)

“Where is an apple?”(リンゴはどこにある?)

“It’s on the table.”(テーブルの上にあるよ)

と言う具合。日常会話を通して “on”(〜の上に)、“under”(〜の下に)、“in”(〜の中に)などの自然な使い分けが身につきますよ。

いかがでしたか?おうちで過ごすことが多くなりがちなこの時期を、少しの準備と豊かな発想で元気いっぱい乗り切りましょう。今回ご紹介したアイデアはほんの一例です。これ以外にも、ご家庭でできることはたくさんあるのではないでしょうか。何より大切なのは笑顔を忘れず、ママやパパが子供と一緒に楽しむことです。室内にいても家族みんなでステキな時間を過ごしましょう!

さて次の記事では、この記事の最後でも取り上げた「英語のゲーム」に特化して、小学生までのお子さんと親御さんが一緒に楽しめるゲームをたくさんご紹介していますので、ぜひご覧になってみてください!

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

東京オリンピック前に覚えておきたい、スポーツに関連した英語表現

「娘」や「息子」の英語表現や正しい発音は?日常英会話の基本フレーズ

小学生までの子供と親子で楽しめる英語ゲーム9選

赤ちゃんの散髪はどうしたらいい?初めての散髪や自宅で切る方法

英語でつづるメッセージ!サンタさんへ特別なクリスマスカードを贈ろう

アルファベットカードを使って楽しく英語を覚えるためのゲーム5選

子供英語学習のアクティビティにピッタリ!“色”をテーマにした英語のゲーム3つ

YouTubeで子供英語を勉強しよう!オススメのチャンネル7選

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

東京オリンピック前に覚えておきたい、スポーツに関連した英語表現

「娘」や「息子」の英語表現や正しい発音は?日常英会話の基本フレーズ

小学生までの子供と親子で楽しめる英語ゲーム9選

赤ちゃんの散髪はどうしたらいい?初めての散髪や自宅で切る方法

英語でつづるメッセージ!サンタさんへ特別なクリスマスカードを贈ろう

アルファベットカードを使って楽しく英語を覚えるためのゲーム5選

子供英語学習のアクティビティにピッタリ!“色”をテーマにした英語のゲーム3つ

YouTubeで子供英語を勉強しよう!オススメのチャンネル7選

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ