外国で親しまれている子供の遊び5つ

よく調べられているキーワード

ロシア・イギリス・フランス・アメリカ・日本の5ヶ国の小学校に通い、多感な幼少時代を過ごしたキリーロバ・ナージャさん。大学卒業後は電通に入社。コピーライターとしても活躍中です。

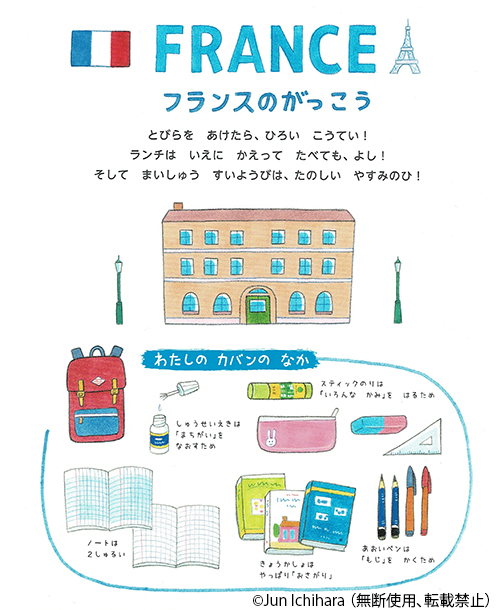

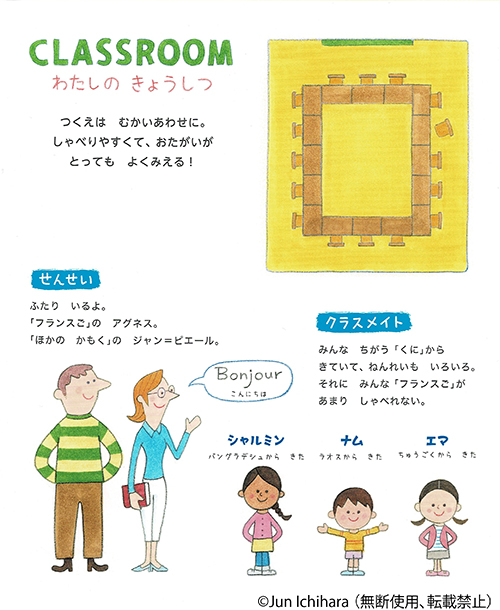

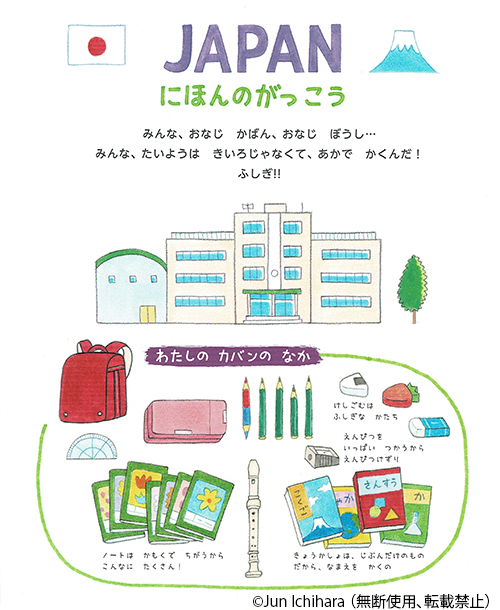

2018年に出版された絵本『ナージャの5つのがっこう』は、子供ばかりでなく大人にとっても興味深い1冊です。そのユニークな体験からナージャさんが学んだこと、グローバルな教育と英語との関係や子供の語学習得についてお話しを伺いました。

目次

もともと社内のウェブメディア『電通報』に、私が5ヶ国(ロシア・イギリス・フランス・アメリカ・日本)の小学校に通ったときの体験コラムを掲載していました。当時を思い出しながら15回の連載を書いたんですね。それを読んでくださった出版社の方から、この話を絵本にしませんかと依頼がありました。

ひとつの学校に通っているとわからないような、いろんな学び方や常識があることを子供の目線で伝えたいと思ったのがはじまりです。

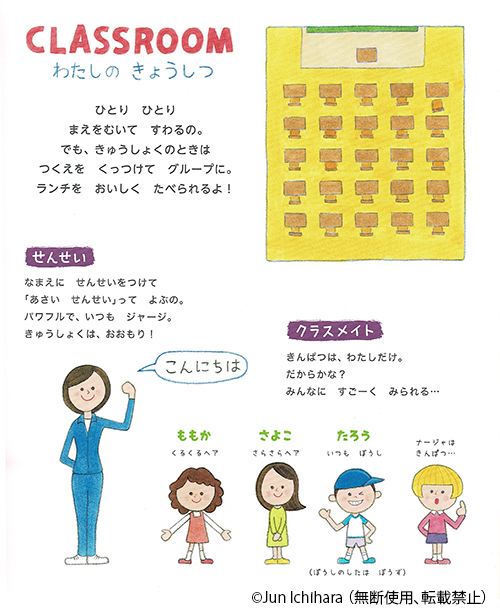

絵本では5ヶ国の学校の教室や授業のやり方、クラスメイトとの1日などを絵と文で紹介しています。勉強をするときの机の配置や持ち物など、国ごとに違うところがたくさんあって、子供心に「どうして?」と不思議の連続でした。たとえばロシアの小学校では男女ペアで長めの机に座って勉強しました。でも、イギリスの小学校は5〜6人がひとつのテーブルを囲む座り方。またアメリカの教室には真ん中にソファが置いてあって、まるでリビングのようなレイアウトでした。座席システムひとつとっても、転校するたびにルールが変わって面白かったんです。

当たり前だと思っていたことが、実は当たり前じゃなかった!という驚きが、子供たちの刺激や発見のきっかけになればと思って、この絵本をつくりました。

私はロシアで生まれ、小学校1年生までを自国で過ごしました。その後、両親の仕事の関係で、日本の京都で1年、イギリスとフランスに半年程度、日本、アメリカ、日本でそれぞれ1年、中学の2年間はカナダの学校に通いました。

中学3年生の途中で札幌に転校してから大学までを日本で過ごし、現在の会社に就職しました。

各国では、言葉がまったくわからないまま地元の現地校に送り込まれました。私は子供のころから人見知りで、自分から積極的に話すタイプじゃなかったんですね。だから転校しても最初はじっとまわりの様子を観察したり、黙ったままみんなの話を聞いているだけでした。

しばらくすると何となく自然に会話の内容がわかってきて「こういう意味かも」と気づくんです。半年くらい経つと自分のなかに蓄積された言葉が突然あふれ出してきて、なんとなくしゃべれるようになっているんですよ。語学は花粉症と一緒です(笑)。

どこの国でもだいたいそんな感じで、なんとなく耳で聞いて覚えるパターンでした。

語学習得の醍醐味は、新しい言葉を学ぶことはもちろんですが、言語の背景にあるその国の文化や考え方の違いを知ることにあると思うんです。転校するたびに、言葉だけではなく習慣や学びのスタイルなど、国ごとにさまざまな違いがあることを知りました。

言語の面白さに気づいたのは、パリの小学校でフランス語を母語としない多国籍の子供たちが学ぶ外国人クラスにいたときです。先生から与えられたお題をもとに議論するのですが、みんなフランス語が話せないなりに、身振り手振りで自分の意見を必死に主張するんですよ。

宗教や価値観、国民性がどんどん浮き彫りになって、「こんなにいろんな考え方があるんだ!」とあまり言葉が通じないながらに圧倒されました。当時の私には、主張したいことがあまりなかったからです。主張があればそれを伝えたいし、相手の意見も聞きたくなってしゃべるようになるし、相手の考え方がわかれば、そこにコミュニケーションが生まれます。

この体験は、あらためて自分の立ち位置や主義主張について考えるきっかけになりました。

出典:『ナージャの5つのがっこう』(大日本図書)

普段の生活のなかでは、ロシア語を話すときの私と日本語の私、英語を話すときではそれぞれキャラクターが違うんですよ(笑)。ロシア語のときは厳しく聞こえると言われるし、英語ではもっとハキハキ主張する感じになって。それは私の違いというより、言葉の選び方を含め、言語からくる違いが大きいんですね。

クリエイティブな仕事をするときには、5ヶ国の5人になったつもりで5通りのアイデアが生まれたり、単純に発想の「引き出し」が増えるという点において広い意味での言語習得のメリットは計り知れません。

最初に日本の小学校に転校したときは毎日が発見の連続でした。

まず、授業の幅の広さです。国語や算数などの教科に加え、図工、家庭科、書道やリコーダーの練習もあって、義務教育のなかでこんなにたくさん学べる学校は、他の国にはなかなかないと思います。

また給食や掃除当番があるのも日本の学校教育の特長です。海外では自分たちで教室空間をきれいにするという発想はありませんし、子供の責任感やチームワークが築きあげられるいいシステムだと思いました。

そして私にとって驚きのトップは、何といっても運動会や学芸会のクオリティの高さです。ロシアにも運動会や音楽会はありますが、私の時代は上手な生徒だけが選ばれて出場し、他の子は見ているだけでした。

誰ひとり取り残さず、チームだからこそ達成できるものがあることを日本の小学校で学びました。

出典:『ナージャの5つのがっこう』(大日本図書)

日本に転校した当時は、見た目も性格もちょっと変わった私のような子をどう扱っていいかわからない先生が多かったんですね。私はベジタリアンだった(今は魚介類は食べるペスカトリアン)ので、日本の給食で食べられるものがほとんどありませんでした。給食は残さず食べることを前提としているので、ベジタリアンは「好き嫌い」とみなされます。

「なぜそうなのか」と聞かれることもなく、お弁当もダメだったので1年間ほとんど牛乳だけを飲んで過ごしました。日本の教育現場にも私のような「異分子」を受け入れる土壌があれば、子供たちが多様性について考えるきっかけになるのではないかと感じますね。私が今もあえて「異分子」として日本にいる意味はそこにあるのですが。

グローバルの時代といわれてもなかなか実感がわきにくいかもしれません。

私は「グローバル」とは、違う考えや文化背景をもった「個」の集合体と考えています。その意味では都道府県が集まった日本も個の集合体ですし、学校や家族も小さなグローバル社会といえます。世界規模の話だけでなく、身近な個の集合体のなかでいかに「自分を知って相手を知る」かがグローバル教育の本質だと思います。

そのためのコミュニケーションツールとして、言語はとても大切です。自分とは別の価値観を知りたいというグローバルな視点をもって英語や他の言語を学ぶことは、日本の子供たちが世界に目を向ける第一歩だと感じます。

私の子供時代を振り返ってみると、アルファベットや文法などのルールに沿った学習ではない方法で言語を習得してきました。アメリカではESL(English as a second languageの略。英語を母語としない学習者のための英語学習プログラム)で英語を学びましたが、アメリカの祝日や遊びなどをテーマに、子供の興味をひく授業が中心でした。

ある日担当の先生に「この本面白いから読んでみて」といわれ、英語のシリーズ本を薦められたことがありました。読書好きだったわけではないので最初はまったく気が進まなかったのですが、読みはじめたらすごく面白くて。知らない単語が出てくるたびに辞書で意味を調べたり、図書館で同じテーマの本を探したりするうちに、英語が上達したんです。

語学は子供自身が「これについてもっと知りたい」という好奇心をもち、自分で掘り下げることではじめて身につくものです。本や映画、アニメや音楽など興味・関心は子供によってそれぞれですが、何かワクワクするような語学の入り口を、大人が一緒になって見つけてあげることが大切だと思います。

子供のころって、人見知りとか口数が少ないとか、普通と違った変なところがネガティブに取られがちですが、大人になると実はその「変」が才能として開花することも多く、人との違いは財産になります。

小さなころから自分の変なところを知って、それを活かす機会があれば「違っていてもいいんだ!」と救われる子供がたくさんいるのではと思うんですね。世の中にはいろんな人がいるし、学習方法の選択肢もひとつではないことを伝えていくような仕事に興味があります。常識のタガを外すことで、子供たちの学びに対する意識が変わるかもしれないと感じています。

いかがでしたか?世界5ヶ国の小学校で学んだナージャさんの視点を通すと、「私たちの当たり前は当たり前じゃなかった」という発見があります。「私ってなんだっけ?」「これってなんでだっけ?」と、自分や身の回りのことについて考えることは子供にも大人にも大切なことかもしれません。

絵本の最後は「キミの学校にはどんなものがある?」というナージャさんの問いかけで終わります。他との「違い」について、お子さんと一緒に考えてみてはいかがでしょう。

プロフィール:キリーロバ・ナージャ

ソ連(当時)レニングラード生まれ。両親の転勤とともに、6ヶ国(ロシア、日本、イギリス、フランス、アメリカ、カナダ)の各国の地元校で教育を受ける。電通入社後、さまざまな広告を企画し世界の広告賞を多数受賞。2015年の世界のコピーライターランキング1位に。受賞の背景にあった、世界の多様でアクティブな教育のことをコラムとして連載し、キッズデザイン賞を受賞。『ナージャの5つのがっこう』(大日本図書)著者。

外国で親しまれている子供の遊び5つ

しりとりで子供の英語力がアップ!ゲームで楽しく英単語を覚えよう

よく使われる英語の自己紹介フレーズ7つ

【専門家に聞く】子供を幸せにする魔法の言葉!自己肯定感を高めれば頭の良い子に育つ?!

英語で自己紹介してみよう!簡単なフレーズから始める子供の英会話

子供の英語教育はどの方法がベスト?自宅と教室の学習方法を徹底比較

外国の子供は英語のスペルをどう覚える?効果的な学習方法をご紹介!

英語の挨拶のフレーズがぐんぐん覚えられる動画5つ!

子供英語教育にオススメ!国際交流ウェブサイトをチェックしてイベントに参加してみよう!

子供の学力は家庭環境で決まる!遊びながら知的好奇心を伸ばす方法とは?

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

外国で親しまれている子供の遊び5つ

しりとりで子供の英語力がアップ!ゲームで楽しく英単語を覚えよう

よく使われる英語の自己紹介フレーズ7つ

【専門家に聞く】子供を幸せにする魔法の言葉!自己肯定感を高めれば頭の良い子に育つ?!

英語で自己紹介してみよう!簡単なフレーズから始める子供の英会話

子供の英語教育はどの方法がベスト?自宅と教室の学習方法を徹底比較

外国の子供は英語のスペルをどう覚える?効果的な学習方法をご紹介!

英語の挨拶のフレーズがぐんぐん覚えられる動画5つ!

子供英語教育にオススメ!国際交流ウェブサイトをチェックしてイベントに参加してみよう!

子供の学力は家庭環境で決まる!遊びながら知的好奇心を伸ばす方法とは?

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ