新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

よく調べられているキーワード

「アー」「ウー」「クー」などといった赤ちゃんが発する声はクーイングと呼ばれ、その優しくかわいらしい発声はママ・パパにとって非常に心地良いものです。

「マンマ」などの喃語(なんご)の前段階といわれるクーイングについて、語源や喃語との違い、言葉の発達の仕組み、成長過程におけるクーイングの意味合い、さらに赤ちゃんの言葉の発達を促すための工夫などについて、幅広くご紹介します。

目次

クーイングとは、生後1~3カ月頃にはじまる赤ちゃん特有の発声で、「アー」「ウー」「クー」などといった、唇や舌を使わない単音の発声のことをいいます。泣き声や叫び声とは違い、優しくゆったりとした声であることが特徴です。

語源は英語の「Coo(クー)」で、これはクークーという鳩の鳴き声や、甘いささやきを交わすといった意味があります。

クーイングは特に赤ちゃんが意識して出しているものではなく、息を吐くときに自然と声がいっしょに出るような現象と考えると良いでしょう。タイミングとしては、機嫌が良いときに出ることが多いようです。

一説によると、声が出ることを面白がって赤ちゃんがクーイングをくり返すこともあるといわれています。

クーイングが唇や舌を使わない発声を指すのに対し、喃語は唇や舌を使って音を出す、より複雑な発声のことを指します。

またクーイングが単音であるのに対し、喃語は2つ以上の音で発声されるものが含まれます。

特徴的な喃語は「ま」や「ば」といった発音を含むもので、これらは発声の際に一度唇を閉じる必要があるため、クーイングの段階では出すことのできない音です。

・アー

・ウー

・フー

・クー

など、唇や舌を使わずに出せる単音の発声。

・ワウー

・マンマ

・バブバブ

・ダァダァ

など、唇や舌を使う必要がある発声や2音以上の発声。

クーイングは早い赤ちゃんで生後1カ月頃からしはじめるようになり、だいたい2~3カ月あたりには多くの赤ちゃんがクーイングをするようになるといわれています。なかには生後0カ月の新生児期からクーイングをはじめる赤ちゃんもいます。ただし、赤ちゃんの成長には個人差が大きく、言葉の発達過程も赤ちゃんによってさまざまです。これはあくまで参考程度に考えるようにしてください。

クーイングが「いつまで続くか」についても個人差が大きいため目安は特にありません。一般的にはクーイングから喃語を経て、意味のある言葉を発するようになる1歳を迎える頃にはクーイングの頻度は減っていくといわれています。

「生後3カ月頃になってもクーイングをしない」という場合でも過度に心配する必要はありません。なかにはクーイングの過程を飛ばして喃語を話しはじめる赤ちゃんもいます。

体の発育が赤ちゃんごとに異なるように、言葉の発達の速度や現れ方にも個人差があるものです。ほかの赤ちゃんと比較して不安になることのないようにしましょう。

赤ちゃんはクーイングをはじめる前から、周囲の大人の声や身振り手振りに反応するものです。声が聞こえる方に目を向けたり、ママやパパの表情をじっと観察したりする様子が日常的にみられるようであれば心配はいりません。

たとえクーイングをしなくても、そういった部分から赤ちゃんのコミュニケーション能力の発達の様子をみることもできます。

赤ちゃんがクーイングをするには、のどや声帯など、声を出すために必要な器官の発達が不可欠であることから、クーイングは赤ちゃんの言葉の発達の第一段階にあたる発声とされています。

またクーイングは、赤ちゃんが機嫌の良いときにだす「プレジャーサイン」とも呼ばれています。赤ちゃんがクーイングしたときは親子の絆を深めるチャンスです。ママ・パパが赤ちゃんのクーイングのまねをしたり、優しく話しかけたりすることで積極的にコミュニケーションを図りましょう。

ママ・パパの反応を楽しく感じた赤ちゃんがさらにクーイングをしてくれるようになりますよ。

個人差はあるものの、クーイングをするようになった赤ちゃんは生後3カ月頃から徐々に喃語を話しはじめ、より複雑な発声をするようになっていきます。成長につれて赤ちゃんは周囲から聞こえる言葉をまねするようになり、1歳を迎える頃になると、徐々に赤ちゃんは意味のある言葉を発するようになります。

以降、さらなる成長につれて話せる言葉の数が増え、徐々に「ちゃちゃ、のむ」などといった意味の通る二語文が話せるようになります。そしてだいたい1歳の後半に差しかかる頃になると、「お茶飲む?」と聞くとうなずくようになるなど、徐々にママ・パパの発している言葉を理解して反応ができるようになります。

くり返しになりますが、赤ちゃんの成長度合いは千差万別です。あくまで発達過程の一例として捉えて、ここに説明した通りではないからといって気にしすぎることのないようにしてくださいね。

クーイングがはじまらない理由としては以下の2つのケースが考えられます。

・赤ちゃんが物静かな性格だから

・周りの大人からの呼びかけが少ないから

それぞれのケースについてご説明するとともに、赤ちゃんがクーイングをしない例もあることをご紹介します。

大人におしゃべりな人と物静かな人がいるのと同じく、赤ちゃんにも性格によって言葉を発することが好きな子とそうではない子がいます。この場合は言葉の発達が遅れているということではなく、単にその赤ちゃんの性格でクーイングをしないということになります。

また赤ちゃんの言葉の発達には、ママやパパなど周囲からの呼びかけが重要な意味をもつといわれています。日本人はよく空気を読むことが得意な国民性であるといわれますが、赤ちゃんの顔色を察して何をしてほしいのかが自然とわかってしまうため、結果的に赤ちゃんへの呼びかけが少なくなっているという可能性もあるかもしれません。

いずれにしても言葉の発達には赤ちゃんごとに個人差があります。クーイングをはじめる時期や頻度には赤ちゃんごとにばらつきがあり、なかにはクーイングをしない例もあるということを理解しておきましょう。また、クーイングを「する・しない」の違いがその後の子供の言葉の発達に影響することもないとされていますので、あまり標準や目安といった言葉に惑わされすぎずに、赤ちゃんの成長を温かく見守ってあげることも大切です。

まずはママ・パパや周囲の大人が、赤ちゃんと積極的にコミュニケーションをとるようにしてみましょう。日常生活のなかで赤ちゃんにどんどん話しかけてあげることが、赤ちゃんの発声への興味につながります。

もし赤ちゃんがクーイングを返してくれなくても、話しかけた人を見つめるなどの反応が見られるようであれば、コミュニケーション能力は発達してきていると考えられます。言葉のインプットだけでも赤ちゃんの言葉の発達には有効なのです。

言葉の発達のためには、単に言葉にふれるだけでなく、赤ちゃんが新たな世界への関心と興味をもって、自ら関わっていこうとする能力を養うことも大切です。そのためには、外に出て街の景観を目にしたり、おもちゃや絵本などの目新しいものに触れたりといった、五感を使って外の世界と接する環境を作ってあげることを意識すると良いでしょう。そういった経験が赤ちゃんの豊かな感情の醸成につながり、その感情を表現したいという思いが言葉を発するきっかけにもなります。

3歳までの子供の脳細胞には、あらゆる可能性に対応できるように、実際使われる量よりも多いニューロン(神経細胞)やシナプス(神経細胞の接合部分)が存在していて、このことは、赤ちゃんが環境次第でいかようにも成長できる能力を秘めていることを示しています。

また、赤ちゃんの喃語には世界中に存在するあらゆる言語の音が含まれており、同時に喃語期の赤ちゃんはあらゆる言語の音が聞き取れるともいわれています。そのため赤ちゃんの言葉の発達にとっては、この時期をどういう言語環境のなかで過ごすかが非常に重要な問題になってくるのです。

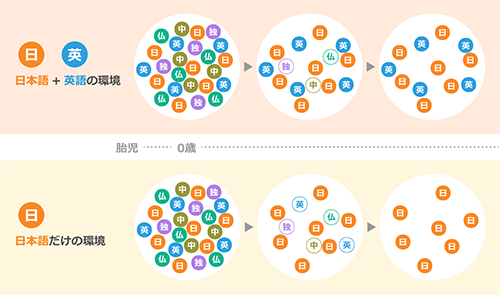

【環境で変わる赤ちゃんの言語能力】

この図のように「日本語+英語の環境」にいた赤ちゃんは日本語と英語の両方の言語能力が残りますが、「日本語だけの環境」にいた赤ちゃんは徐々にほかの言語を話せる可能性を失ってしまい、日本語の言語能力だけが残ります。

「英語はできるだけ早いうちからはじめた方が良い」といわれるのもこのためです。一般的に言葉の習得には2,000時間のインプットが必要といわれていますが、赤ちゃんのうちから毎日、少しずつでも英語にふれる時間を作ることが英語習得には役立つのです。

英語での呼びかけは赤ちゃんにとって新しい言語体験となって、外の世界に興味をもつきっかけともなります。当然、言葉の発達にとっても効果的ですので、赤ちゃんの脳機能の特徴をフルに生かして、ぜひこの時期に英語にも積極的にふれていただければと思います。

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ