新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

よく調べられているキーワード

病気予防や美肌&アンチエイジング、そして体内リズムを整えるために欠かせない睡眠。睡眠が大切なことはわかっていても“眠りたいのに眠れない”と悩むママは多いのではないでしょうか。

赤ちゃんの睡眠の仕組みについて解説した前編に続き、後編ではママの眠りの重要性についてスタンフォード大学「睡眠・生体リズム研究所」所長である西野精治先生に伺いました。忙しいママも眠ってキレイに!質の良い睡眠で育児のパワーを充電しましょう。

【前編:赤ちゃんとママのための熟睡学入門!新生児の脳を育てる「良い睡眠」とは?はこちらから】

日本人の睡眠は世界でもっとも短いことが、さまざまな統計から明らかになっています。

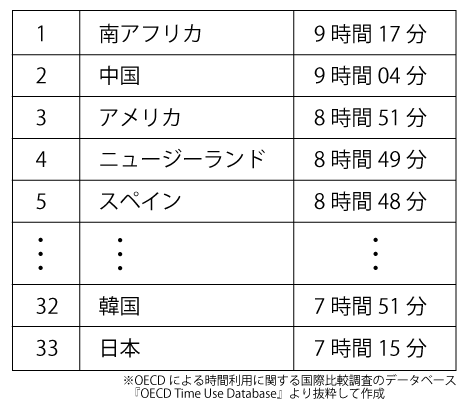

とりわけ女性の睡眠時間が短いのが特徴で、経済協力開発機構(OECD)による「時間利用に関する国際比較調査」(表1)では、1日の女性の睡眠時間に関してデータのある33ヶ国中最下位。もっとも長い南アフリカの9時間17分に比べ、2時間以上も短いことがわかっています。

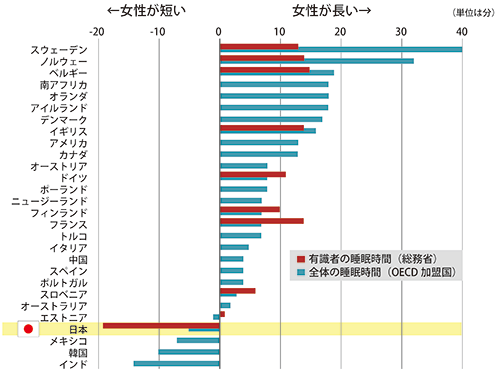

また同機構による睡眠時間の男女間比較調査(表2)においては、日本は女性の方が男性よりも睡眠時間が短い国であることがわかっています。なかでも有識者の比較において、統計のある10ヶ国中、日本は唯一かつ極端に女性の方が短い国になっており、これは働く女性の睡眠時間が特に短いことを示しています。

その要因としては、日本では共働きが増えているにも関わらず、夫婦間での家事や育児の役割分担が欧米ほど進んでいないことが考えられます。

青い横棒はOECDの調査結果から算出した各国の睡眠時間の男女差。「0」を境に、右へ行くほど女性の睡眠時間は長く(男性との差が大きい)、左に行くほど逆に男性の睡眠時間が長いことを意味している。女性の睡眠時間が男性より短いのは28ヶ国中5ヶ国のみ。赤い横棒は総務省統計局労働人口統計室のデータから算出したOECD加盟国中10ヶ国における有職者の睡眠時間の男女差。有職女性の睡眠時間が男性より短いのはデータがある10ヶ国中日本のみ。(画像提供:三島和夫氏)

※参照

「睡眠の都市伝説を斬る」/三島和夫(National Geographic)

~グラフはOECDと総務省データから三島和夫氏が作成~

睡眠時間が少ないのは大人だけでなく、0〜3歳の赤ちゃんの合計睡眠時間の国際比較(表3)においても日本は11.62時間で16ヶ国中最下位、最長のニュージーランドの13.31時間より1時間半以上短いという結果です。これは共働きの家庭が増えたことで乳幼児の生活パターンも夜型となり、就寝時間が遅くなったことに関係していると指摘されています。

最近「イクメン」という言葉がよく使われるようになりましたが、日本でも今後は家事や育児の分担が進んでいくことを期待します。日本人女性や赤ちゃんを周囲がいたわり、もっと眠れる社会をいち早く実現する必要性を強く感じます。

子育て中のお母さんの睡眠不足は、体調不良やストレス、自律神経の乱れなどを引き起こし、それによって産後うつなどのリスクが高まるケースもあるので注意が必要です。

また睡眠不足による疲労蓄積は赤ちゃんのケガなどにつながる可能性もあり、放置するのは危険です。精神面ばかりでなく肌荒れや肥満の原因にもなり、美容面にも悪影響が現れます。

「育児中の睡眠不足は当たり前」と思わずに家族全員が協力し、できるだけ工夫してママの睡眠時間を確保することを心がけてください。

女性は初潮をむかえてから妊娠・出産・閉経、そして更年期以降と、生涯を通じてたえず体温や性ホルモンの変動と向き合っています。また、妊娠中は日中の眠気や不眠、出産後は睡眠不足に陥りやすい傾向があります。

睡眠のコントロールには、卵巣から分泌されるエストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンが大きく関係しています。女性ホルモンを正常に分泌させるには、質の良い睡眠が欠かせません。

精神的なストレスや睡眠不足などの影響を受けると、女性ホルモンの分泌バランスが乱れ、次のようなトラブルを招くことがあります。

妊娠中に増加した女性ホルモンは産後急激に減少し、ホルモンバランスがくずれやすくなります。その結果、自律神経のバランスにも影響を与え、免疫機能の低下、めまいや動悸、疲労・倦怠感など心身の不調が生じることも少なくありません。

産後はなるべくストレスをためないように適度に息抜きをし、赤ちゃんが寝ているときには自分も寝るなど、できるだけ睡眠をとるよう意識することが大切です。

出産前後に多いトラブルのひとつが片頭痛。ズキンズキンと脈を打つような痛みが出るのが特徴で、数時間から数日続くこともあります。

妊娠中に症状が軽減するとも言われていますが、産後1ヶ月以内に再発することが多いとされています。睡眠不足は再発の一因です。

また赤ちゃんのお世話や慣れない抱っこなどによる肩こり、極度の緊張も頭痛の原因。異変を感じたら、医療機関を受診しましょう。

産後2〜4週頃から気分の落ち込みやイライラ、無気力感などの精神不安に加え、吐き気や頭痛、疲労感といった身体症状が現れる病気です。

そのメカニズムはまだ詳しく解明されていませんが、睡眠不足による疲労の蓄積が原因のひとつと考えられています。産後うつ病は早期発見と適切な治療が大切です。心配な場合は早めに専門医に相談しましょう。

心身の健康を維持するには、個人差はあるものの1日7〜9時間の睡眠が必要です。

しかし、小さな赤ちゃんをもつ母親がまとまった睡眠を確保するのは難しいかもしれません。そんなときは、毎日の暮らしの中で上手に仮眠を取り入れましょう。

日中10〜20分程度でもいいので、少しでも横になることを心がけてください。

たとえうたた寝であっても窮屈な姿勢ではなく、足を伸ばして寝られるソファや枕替わりになるクッション、ブランケットなどを用意し、快適に眠れるコンディションを整えることが睡眠の質を上げるコツ。最近では「ごろ寝用マット」や「うたた寝枕」といった専用の寝具も出まわっているので活用するのもひとつです。

赤ちゃんのようにスッーと心地良い眠りにつくことができたら…と思う方は多いのではないでしょうか。眠りのスイッチを入れるカギを握るのが「体温」です。良い眠りには体温の低下が欠かせません。

また「脳」がいつまでも興奮状態にあると体温は下がりにくいので、眠る前にはできるだけ頭を空っぽにして脳を休めることが重要です。

ここでは、スムーズな入眠のために実践したい7つのルーティーンをご紹介します。

運動不足や活動不足は質の良い睡眠を妨げます。日中、室内で過ごすことが多くなりがちな場合もストレッチをするなど、なるべく体を動かしてメリハリのある生活を意識しましょう。

また、眠りを促すホルモン「メラトニン」は日中に太陽を浴びることによって夜間に大量に放出されるため、室内にいても昼間はできるだけ日の光を取り入れるような工夫が必要です。

赤ちゃんのお世話に追われ、食事が不規則になりがちな方は要注意。

睡眠に関係する体内時計のリズムを整えるためには3食きちんと食べることが欠かせません。朝食は24時間のリズムの形成に大切で、一方、夕飯を食べないで寝ると、目を覚ます神経物質「オレキシン」が放出されて眠りにくくなり、良い睡眠がとれません。

眠る2〜3時間前くらいまでに夕飯を済ませるのが良いとされています。

メールチェックやゲームなど「寝る前スマホ」は画面からの人工光を脳が察知し、交感神経活動を活性化して正常な睡眠のメカニズムを乱してしまいます。

近くにいる赤ちゃんにも悪影響を与えるので、就寝2時間前までの利用を心がけましょう。

人間の体温は、起きているときは体の中の体温「深部体温」が手足など皮膚表面の体温「皮膚体温」より2℃ほど高いのが一般的で、入眠時に深部体温が下がることで眠くなります。

赤ちゃんは眠くなると手足がポッと温かくなりますが、これは深部体温を下げるために手足から熱を放散しているからです。

大人も同じように手足から熱放散が起こり、深部体温が下がることで入眠しやすくなります。入眠スイッチをオンにするためには、入浴でいったん体を温めるのが効果的。

体温は一度上がると、その後下げようとする力が働いて深部体温が急下降し、入浴しないときよりもスムーズに眠りにつくことができます。

私たちの実験結果から、40℃のお風呂に15分入ると深部体温は約0.5℃上昇し、約90分かけて元に戻ることがわかりました。このことから、入浴後90分のタイミングで就寝することが、質の良い深い睡眠を得る秘訣と言えます。

入浴後すぐ寝たいというときは「足湯」を活用しましょう。

足は毛細血管が発達しているため、足湯で血行を促進することで熱放散が活発化し、入浴と同じような効果を得ることができます。38〜42℃くらいのお湯で7〜20分を目安にします。寝る直前に実践できるので、忙しいときにも取り入れやすいのではないでしょうか。

一方、冷え対策などで靴下を履く女性は多いようですが、履いたまま寝てしまうと足からの熱放散が妨げられ、深部体温が下がりにくくなるので寝るときには脱ぐことをオススメします。

快適な温度や湿度は良い眠りに欠かせません。眠った後にエアコンを完全に止めてしまうと不快感から目を覚ましてしまうことも。

室温は一般的に夏場なら24〜26℃、冬場なら22〜23℃くらいが快適と言われています。体感温度には個人差があるため、自分が心地良いと感じる室温を知っておくと良いでしょう。

クーラーや暖房をつけたまま眠ることに抵抗がある人もいるかもしれませんが、年間を通し、寝室を快適な状態に保つことは眠りの質を高めるために大切です。ただし、エアコン等の風が直接体にあたらないように気をつけてください。

前編でもお話しましたように、睡眠は寝始めの90分で深い「ノンレム睡眠」を得られるのが理想的です。ここでぐっすり眠ることができれば、その後の睡眠のリズムも整い、自律神経やホルモンの働きが活発化。翌日はすっきり目覚めることができるのです。

そのためにも、入眠前はできるだけ脳を「モノトナス」=単調な状態にすること。考えごとをしたりせず、脳のスイッチをオフ状態に切り替えましょう。

「眠育」とは、十分に睡眠がとれないことで生活のリズムが乱れ、子供の不登校や発達障害などが増えていることを危惧した医師や学校関係者らが、子供たちに睡眠の大切さを教えようとして始めた教育プロジェクトです。

大阪や兵庫、奈良などを中心に始まった眠育活動が今、徐々に全国に広まりつつあります。

具体的には、地域の小・中学生に睡眠の大切さを説明したリーフレットを配り、睡眠に関する基礎知識の講義、専門家による講演会などを実施したりしています。また実際に子供たちに「睡眠表」をつけさせて睡眠の量や質を検討させる授業を行い、問題のある児童には親を交えた面談を行うなど、改善に努めている学校もあるようです。

大阪府堺市の例では、眠育活動を始めてから不登校や情緒障害などが明らかに減少し、特に不登校は3年で30%ほども減ったそうです。

また奈良にある進学校では、寮生活をしている生徒たちを対象に睡眠指導プログラムを導入した結果、成績にも良い成果が現れたという報告がありました。睡眠の大切さを体験することで、子供たち自身の生活パターンが改善されています。

「眠育」を通じ、子供たちは率先して「良い睡眠」を手に入れようと、眠りに対して主体的になっていきます。大人にもこうした睡眠への意識の切り替えが必要だと感じます。

ベビーベッドを用意したものの、赤ちゃんが泣いてなかなか寝つかないなどの理由で添い寝をするママは少なくないでしょう。添い寝のメリットとして、

・授乳が簡単にできる。

・ママも赤ちゃんと同じタイミングで睡眠時間が確保できる。

・赤ちゃんとのスキンシップの時間が増える。

などがあげられます。

一方で、デメリットとしては、

・添い寝をすることで赤ちゃんが頻繁に起きることがある。

・ママやパパと寝ることに慣れると、ひとりで寝るようになるまでに時間がかかる可能性がある。

・安全に気を配らないと事故の危険性がある。

などがあげられます。

添い寝の場合、まずは安全面での配慮が最優先です。寝室に赤ちゃんのベッドスペースが確保できるのであれば、大人のベッドの横にベビーベッドを設置するのもひとつの方法です。最近では添い寝専用ベビーベッドも出回っているのでチェックしてみてはいかがでしょうか。

体内時計や睡眠のサイクルが未発達な赤ちゃんは、一般的に7〜9ヶ月過ぎから夜泣きが増えると言われています。

この頃はちょっとした生活パターンや睡眠リズムの乱れによって「眠りたいのに眠れない」状態に陥りやすく、夜泣きやぐずり泣きをする赤ちゃんが多いようです。起床や就寝時間、授乳や入浴時間がバラバラで生活が不規則な場合にも寝つきが悪くなります。できるだけ生活パターンを安定させてあげましょう。

また、毎回同じ方法で寝かしつけるなど、入眠のルーティーンを決めるのも効果的。頭をなでたり毎回同じお休みソングを流したり。「優しく声かけ」→「体をトントン」→「抱っこして歩く」というパターンを推奨する育児専門家もいます。

一方、歯がはえてきた赤ちゃんの夜泣き対策には、冷たい感触の歯固めを試してみるのもいいかもしれません。ひんやりとした刺激で歯のムズムズが和らぎ、安眠効果が期待できます。

寝つきの良し悪しは赤ちゃんによって個人差があり、ぐずり泣き対策も十人十色。いろいろ試すことで、我が子にぴったりの寝かしつけ方を見つけてみてはいかがでしょう。

蒸し暑く寝苦しい真夏には、食べ物で体をクールダウンする方法もあります。

たとえば身近で手軽な「冷やしトマト」はその代表的なメニュー。トマトは水分が多いうえ、成分であるカリウムには利尿作用が高く、尿とともに体の内側の熱を放出します。

ただし冷たいので食べ過ぎには要注意。またトマトだけでぐっすり眠れるというわけではないので、入浴やその他の方法と組み合わせて実践することをオススメします。

いかがでしたか?睡眠に関する国際調査で日本人の睡眠は世界の中でも最下位レベルであることに驚きと不安を感じます。しかし、睡眠医学の進歩により、質の良い睡眠をとるためのノウハウも解明されてきています。日々のちょっとした心がけで眠りを取り巻く環境は大きく改善できるのではないでしょうか。

赤ちゃんの睡眠にフォーカスした前編に続き、後編では子育てに追われるママの睡眠や入眠法について解説しました。ママも赤ちゃんも質の高い睡眠がとれる社会を目指して、さっそくご家族全員で熟睡の習慣を実践してはいかがでしょう。

プロフィール:西野精治(にしの せいじ)

スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学「睡眠・生体リズム研究所」(SCNL)所長。30年以上に亘り、睡眠と覚醒のメカニズムを幅広い視野で研究する。令和元年5月に睡眠に特化したサービスを行うブレインスリーブ社を設立。著書に『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)、『スタンフォード大学教授が教える 熟睡の習慣』(PHP新書)、『睡眠障害』(角川新書)などがある。

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

© Disney © Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and

E.H. Shepard.

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ