京都府の立命館小学校では、いま世界中で人気のゲーム「マインクラフト」を英語教育に取り入れ、生徒一人ひとりのやる気を引きだすユニークな授業を行っています。

英語が得意な子も、そうでない子も、誰もが楽しみながら意欲的に学べる授業とのこと。

一体どんな内容なのか、この授業の発案者であり、これによって教育界のノーベル賞といわれるGlobal Teacher Prize 2019のトップ10に選出された、正頭英和先生にお話しを伺いました。

Q1. 「マインクラフト」を活用した英語の授業とは、どのような内容ですか?

Q2. 授業への子供たちの反応はどうでしたか?

Q3. この取り組みが評価されて、「Global Teacher Prize 2019」のトップ10に選出されたそうですね。

Q4. 立命館小ではICTの活用にも積極的に取り組まれているそうですが、どんな事例がありますか?

Q5. 就学前のお子さまをもつ保護者の方に向けて、ひと言メッセージをお願いします。

Q1. 「マインクラフト」を活用した英語の授業とは、どのような内容ですか?

マインクラフトを使って京都の魅力を伝え、海外の子供たちと交流

マインクラフトとは、いま子供たちに大人気のゲームで、簡単にいうと「コンピュータ版のレゴブロック」です。

家の中でレゴブロックを使って遊ぼうとすると、部屋のスペースやブロックの数に限りがありますが、ゲームの世界にはそれがありません。無限の土地、無限のブロックを使って、何でも自由に作ることができるのです。

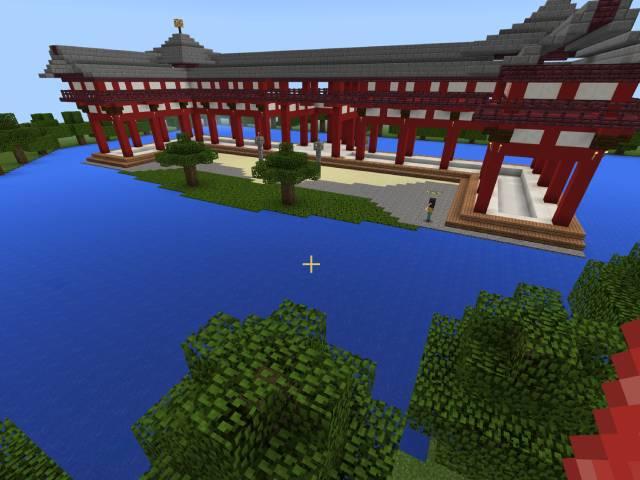

僕の授業では「海外の子供たちに京都の魅力を伝えよう」というテーマで授業を行い、金閣寺・銀閣寺・清水寺・二条城・平等院・伏見稲荷の6グループに分かれ、皆で協力し合って作品を作りました。

その作品を、スカイプを通してアメリカのシアトルの小学校に送り、アメリカの子供たちはシアトルを代表する名所の作品を本校に送ってきて、お互いに画面を見ながら意見交換をしました。

もうひとつ盛り上がらなかった、海外との交流

マインクラフトを初めて英語の授業に取り入れたのは2017年でした。取り入れたことには理由があるのです。

海外の学校とスカイプでつないで文化交流する授業は、以前から行っていたのですが、あるとき、子供たちが「つまらない」と言い出したんですよ。

大人の発想では、スカイプで外国人とコミュニケーションをとるだけでも十分楽しいのではないかと思うのですが、子供たちの反応は違っていました。

「京都の文化を伝える」といっても、10歳や11歳の年齢で日本文化に強い興味をもっている生徒が何人いるかというと、ほとんどいなかったんですよね。

海外の子供たちも、同じ気持ちでした。「自分の国の文化も知らないのに、日本のことに興味なんてない」という感じで、もうひとつ授業が盛り上がりませんでした。

マインクラフト導入の提案に、子供たちのモチベーションが大幅にアップ

「このままではいけない。もっと授業の方法を研究しなければ」と思っていたところに、マイクロソフトから「マインクラフトの教育版があるので、使ってみませんか?」という話があったのです。

そこで子供たちに、「マインクラフトっていうゲームを使って授業ができるんだけど、皆どう思う?」と聞いてみたところ、皆が「やりたい!」と言って、ものすごく盛り上がりました。

明らかにモチベーションが高かったので、マインクラフトを教育に活かせば、子供たちが自然にやる気になってくれるということで、導入に踏み切りました。

Q2. 授業への子供たちの反応はどうでしたか?

それぞれの得意分野を活かしながら、ひとつの作品を作っていく

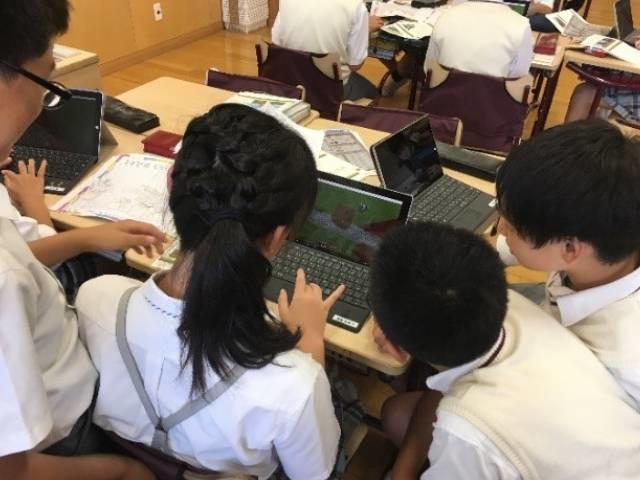

皆やる気いっぱいで、ほんとに熱心に取り組んでいますね。1グループ5人でひとつの作品を作るのですが、グループの中にはさまざまな個性をもった子供たちがいます。

たとえば「英語には興味ないけれど、マインクラフトが大好き」という生徒は、マインクラフトを作り込むことに夢中になりますし、「マインクラフトには興味がないけれど、英語が好き」という生徒は、英語で発表するときの文章を一生懸命考えます。

それぞれの得意分野を活かしながら、ひとつの作品を作っていくことができるので、英語が好きな子もそうでない子も、いっしょになって授業を楽しむことができるのです。この経験は、大人になって企業の一員として働くようになったときにも、活かせると思うんですよね。

スラング混じりのスピードの速い英語を、何とか聞き取ろうとする子供たち

また、マインクラフトで金閣寺などの建造物を作るとなると、必然的に「金閣寺ってどんな場所なのだろう?」という疑問がわきます。すると、実際に金閣寺に行って研究してくる生徒も出てきたりして、京都の文化に興味をもつ生徒が増えていきました。

そうして一生懸命に作品を完成させ、いざシアトルの子供たちと交流する段になると、子供たちは自分たちが気持ちを込めて作った作品なので、相手のリアクションがとても気になるわけです。

交流の相手はアメリカの子供たちですから、当然英語はネイティブで、スラング混じりの英語を容赦ないスピードで話しかけてくるんですよ。それでも子供たちは、何を言っているのかとても知りたいので、何とか聞き取ろうとするのです。

英語のハードルが下がり、失敗を恐れずにコミュニケーションできるようになる

そしてしどろもどろに「Put work here.」とか、適当な英語を並べて伝えるのですが、マインクラフトという共通のトピックがあるので、それでも何となく通じるんですよね。アメリカの子供たちも、「OK OK.」と言って、通じたよという意思を伝えてくれたりします。

そうするともう、子供たちの英語のハードルはどんどん下がってきて、失敗を恐れずにコミュニケーションできるようになっていきます。

「自分は英語ができる」と思うと、本当にできるようになる

英語が嫌いな子は、結局のところ、その子の想定している英語のハードルが高過ぎるんですよ。50m走にたとえると、50mを7秒で走れる子は運動が好きですが、50mを10秒で走る子は運動が嫌いです。

でもそれは、「50mを10秒で走るのは遅い」というハードルが、その子にとって高過ぎるのです。

英語も同じで、もっと英語ができるように勉強させるのではなく、英語のハードル自体を下げてしまえば、「英語が好き」と思えるようになります。子供は良い意味でとても単純なので、「自分は英語ができる」と思ったら、本当にできるようになるんですよね。

Q3. この取り組みが評価されて、「Global Teacher Prize 2019」のトップ10に選出されたそうですね。

はい。「Global Teacher Prize 2019」(※1)には、いろいろな方の推薦を受けて、今回初めて応募しました。教育界のノーベル賞といわれている賞なので、まさか自分がトップ10に選ばれるとは考えてもいなくて、大変驚きました。

日本の小学校教諭で初めての選出だったようですが、これは僕が取った賞というよりは、マインクラフトの良さを教えてくれた子供たちが取った賞だと思っています。

表彰式に出席し、さまざまな国の教育に接して感じたことは、日本の学校の先生方のレベルが世界的にもかなり高いということです。ただしそれと同時に、日本の学校のICT(※2)がいかに遅れているかも痛感しました。

もし日本の優秀な先生方が、世界レベルのICTを使いこなすようになれば、日本の教育レベルを飛躍的に上げられるのではないでしょうか。

※1 Global Teacher Prize:イギリスの財団「Varkey Foundation」が主催する、"教育界のノーベル賞"とも称される世界最大の教育アワード。毎年世界150カ国、約3万人のエントリーからトップ10が選ばれ、ドバイの会場でパネルディスカッションや模擬授業を行い、優勝者が決定する。

※2 ICT:Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のこと。ITとほぼ同義だが、コンピュータ関連の技術をIT、コンピュータ技術の活用に着目する場合をICTと区別して用いる場合もある。国際的にはICTが定着している。

Q4. 立命館小ではICTの活用にも積極的に取り組まれているそうですが、どんな事例がありますか?

「Teams」というマイクロソフトのソフトウェアを活用しているのですが、これは本当に便利ですよ。

クラス単位で、教師と生徒がやり取りをするためのツールとして使っています。たとえば教師が今日授業で話したことをTeamsにアップすると、生徒がわからなかったことを質問し、教師がそれに返事をするといった形です。

授業の動画もアップできるので、お休みした生徒も授業を見られますし、試験前に何度も見直すこともできます。生徒にとって便利なだけでなく、教師も同じことを繰り返し教える必要がなくなるので、教師の働き方改革にもなっています。

Q5. 就学前のお子さまをもつ保護者の方に向けて、ひと言メッセージをお願いします。

同時翻訳機が発達してきて、英語が使えなくても何とか言葉を伝えられる時代になりましたが、やはり英語が話せるようになると、さまざまな点でチャレンジできる機会が増えるのではないでしょうか。

たとえば海外にも積極的に出て行くことができますし、英語表記の多いプログラミングの勉強も、スムーズに取り組めます。そういう意味で、何かをするためのツールとして英語を学ぶことは、とても大切なことでしょう。

親が忘れてはならないのが、子供たちの「やりたい」と思う意欲を奪わないことです。英語はもはや、好奇心とセットでないと、意味がありません。好奇心は育てるものではなく、奪わないものだと、僕は思っています。

子供たちのやる気を奪わずに、英語学習に取り組んでいただけると、子供たちの未来が素晴らしいものになっていくと思います。

インタビューを終えて

ICTをフルに活用して、日本の英語教育に新しい風を吹き込まれる正頭先生。「ICTの実験台としていろいろなことに挑戦し、その情報を全国の小学校に提供したい」と、熱く語っておられました。マインクラフトの次は、一体どんなアイデアが登場するのか、とても楽しみです。

プロフィール:正頭 英和(しょうとう ひでかず)先生

立命館小学校教諭。大阪府出身。関西外国語大学卒業。関西大学大学院外国語教育学修了(外国語教育学修士)。京都市公立中学校、立命館中学校高等学校を経て現職。2019年のGlobal Teacher Prizeにおいて、世界150ヶ以上、3万人のエントリーの中から、日本人小学校教員初となるTop10に選ばれ、「世界の優秀な教員10人」となる。主な著書に『世界トップティーチャーが教える 子どもの未来が変わる英語の教科書』(講談社)などがある。