英語の必要性が高まるなか「第二言語習得研究」が今、注目されています。

第二言語研究とは、私たちが母語以外の言葉をどのように習得するかということについて、言語学や心理学など、さまざまな知見から解明しようとする学問です。

そして今、その謎が徐々に解き明かされてきています。

そのノウハウを子供の英語学習に応用し、子供の潜在的な英語力を伸ばす取り組みも始まっています。

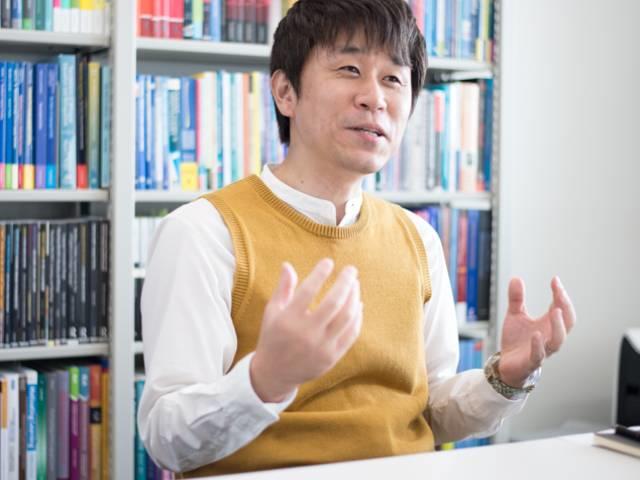

第二言語習得について研究している明治大学教授・廣森友人先生に伺いました。

日本人は英語が苦手?なぜなのでしょうか?

子供の英語学習に必要なインプットとは?

英語の習得における「臨界期仮説」は本当ですか?

英語学習は「才能やセンス」と関係があるのでしょうか?

幼少期の英語学習をより効率的に進めるポイントは?

日本人は英語が苦手?なぜなのでしょうか?

英語学習に苦労している人の中には「なぜ日本人は英語ができないのだろう」と疑問をもったことのある人もいるかもしれません。

日本人の英語力を示す指標として、しばしばTOEFL iBT®のスコアが用いられます。下記はTOEFLが公表している2018年の国別スコアのうち、アジアのみに絞ったものになります。

左からリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングとなり、一番右が合計スコアとなります。合計スコアを比較してみると、日本は71点で、ラオス、タジキスタンに次いで下から3番目となっています。

TOEFL iBT 2018年アジア29の国と地域別平均点

| 順位 | 国・地域名 | リーディング | リスニング | スピーキング | ライティング | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | シンガポール | 24 | 25 | 24 | 24 | 98 |

| 2 | インド | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 |

| 3 | パキスタン | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 |

| 4 | マレーシア | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |

| 5 | 香港 | 21 | 23 | 22 | 23 | 89 |

| 6 | フィリピン | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 |

| 7 | バングラデシュ | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |

| 8 | インドネシア | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 |

| 9 | 韓国 | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 |

| 9 | ネパール | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |

| 9 | スリランカ | 20 | 21 | 21 | 21 | 84 |

| 12 | 北朝鮮 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 |

| 12 | ベトナム | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 |

| 12 | ウズベキスタン | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 |

| 12 | マカオ | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 |

| 16 | カザフスタン | 19 | 21 | 21 | 20 | 82 |

| 16 | 台湾 | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 |

| 18 | ミャンマー | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 |

| 19 | アゼルバイジャン | 18 | 20 | 21 | 20 | 80 |

| 19 | 中国 | 21 | 19 | 19 | 20 | 80 |

| 21 | タイ | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 |

| 22 | モンゴル | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 |

| 23 | トルクメニスタン | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 |

| 24 | キルギス | 17 | 19 | 20 | 19 | 74 |

| 25 | カンボジア | 16 | 18 | 19 | 19 | 72 |

| 25 | アフガニスタン | 15 | 17 | 21 | 19 | 72 |

| 27 | 日本 | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 |

| 28 | タジキスタン | 15 | 17 | 19 | 18 | 69 |

| 29 | ラオス | 13 | 16 | 18 | 17 | 64 |

出典:January 2018 - December 2018 Test Data ASIA結果より作成

ものごとは、比較する事で本質がより明らかになると言われていますが、この結果からは諸外国と比べた日本人の平均値の低さが際立って見えます。

TOEFLの平均スコアは、各国ごとにテストを受けている母集団に違いがあるため単純な比較はできませんし、この結果だけで日本人の英語力が測れるわけではありません。

しかし、日本でTOEFLを受験するメイン層は、海外留学を希望する学生やMBA留学を目指す社会人が多く、日本人全体の中でもハイレベル層であると考えると、厳しい結果と言わざるを得ません。

日本語と英語の「言語の違い」が"苦手"の理由。

第二言語習得研究の観点から、その理由のひとつとして日本語と英語は言語的に非常にかけ離れていることがあげられます。専門的には「言語間の距離(Language distance)が遠い」という表現をします。

日本語と英語は文字や発音の仕方、文の構造に至るまで、多くの面で異なっています。文法的に見ても日本語は「SOV(主語+目的語+動詞)」であるのに対し、英語は「SVO(主語+動詞+目的語)」で、語順の規則に違いがあります。

たとえば「私は英語を学びます」は"I English study."ではなく"I study English."となるわけです。

また、言語を発する時の舌の使い方が異なるため「LとR」の発音が聞き取れないといった問題も関係しています。

「日本人は英語ができない」のではなく、日本語と英語(同様に英語を母語とする人にとっての日本語)はそもそも言葉の違いが大きく、それが他国の人より英語習得のハードルを高くしていると考えられるのです。

英語に触れる機会が少ない日本の学習環境にも原因が。

もうひとつ「学習環境」の違いを考慮しなければなりません。

第二言語の習得においては"インプット=聞く・読む"が非常に重要になることがわかっています。

しかし日本で生活している限り、日常的に英語によるインプットの機会が限られているため、結果として学習効果が上がりにくいと言えます。

こういった環境下で英語を学ばなければならない私たち日本人、とりわけ日々の暮らしの中で無意識に言葉を覚える乳幼児にとっては、いかに十分な英語のインプットを確保するかがとても重要になるのです。

子供の英語学習に必要なインプットとは?

インプットとは「聞く」「読む」ことで、それに対するアウトプットは「話す」「書く」を指します。

子供の英語教育というと「英語が話せるようになるために、まずは話す練習をしよう」とアウトプットから始める親御さんがいらっしゃいますが、それは間違いです。

なぜかというと、そもそも私たちの脳の仕組みはインプットしたものしかアウトプットできないように作られているからです。ですから幼児期にはあまりアウトプットを気にする必要はありません。

これは、赤ちゃんが日本語を身につけていくプロセスを考えるとよくわかります。

赤ちゃんは生まれた時から周囲の人たちが話す言葉を耳にしながら育ち、1年ほど経ってやっと初めて少しずつ言葉を発するようになります。

子供は「言葉を覚える天才」と言われますが、言語を習得するためには膨大な量のインプットが必要であることは間違いありません。これが英語教育の早期化が叫ばれる理由のひとつでしょう。

とりわけ生まれてから3歳くらいまでは脳の発達が著しく「英語を聞く耳」も育つ時期ですから、家庭でのインプットの作業が大切になります。

第二言語習得研究における認知プロセスと学習効果を上げるコツ。

インプットは「気づき(意識する)→理解→内在化(検証する)→統合(記憶する)」という回路を経て初めてアウトプットができるようになると考えられています。

つまりこの回路をスムーズに行うことが、子供の学習効果を上げるコツと言えるのです。そのためのポイントを3つあげながらお話ししましょう。

1. 自分と関わりの深いテーマに取り組む

幼児期には楽しみながら英語に親しむことが何より大切です。

英語の学習に興味をもたせるうえで、関心のある分野やトピック(音楽やゲーム、好きな食べ物など)に焦点を当てることが効果的でしょう。

インプットの内容に興味をもてばモチベーションが上がって学習活動も長続きしますし、「面白そう」と思って手にした本は、そうでないものと比べてインプット率が1.15倍に上がったというデータもあります。

2. 少しだけレベルの高い教材を使う

英語を聞かせたり読んだりする時には簡単な単語だけでなく、少しだけ難しめのものを取り入れるように工夫してください。

リスニングで言えば、完全に聞き取れるものを何度聞いても効果はありませんし、まったく意味のわからないものを選んでも非効率です。

乳幼児であれば、ネイティブによる自然な英語を映像や音楽とともに見せる英語動画を活用するのも方法です。その時のポイントは、英語を「勉強」していると感じさせないような形で「勉強」してもらうことです。

映像や音楽そのものに関心があって、その内容自体をもっと知りたい、と思うことができれば、英語はある意味「無意識的」に頭に入ってきます。

3. 視覚と聴覚の両方を使う

私たちが一般にインプットを処理する割合は、視覚83%、聴覚11%、触覚3%、味覚2%、臭覚1%と言われ、視覚からの情報量が圧倒的に多いことがわかっています。

英語のインプットを取り入れる時には文字を目で見て覚えるだけではなく、「声に出して読む」「繰り返し聞く」という方法が学習効果の向上に役立ちます。

目で見て何度も聞き直す。そのように音声と文字をバランスよくインプットし、しっかりと記憶に定着させることを心がけてください。

英語の習得における「臨界期仮説」は本当ですか?

「臨界期仮説」とは、臨界期(12~13歳の思春期頃まで)と呼ばれる年齢を過ぎてから第二言語を学び始めると、ネイティブと同じような言語能力を身につけることができない、という仮説です。

もともとは母語の習得を想定したものでしたが、のちに第二言語習得を考える際にも用いられるようになりました。

いまだにはっきりとした結論は出ていませんが、一般的には学習開始が早ければ習得がスムーズであると考えられ、年齢が言語習得に大きく影響するということは定説になりつつあります。

特に音声識別能力は、乳幼児の頃から英語に触れていることで発達の効率が上がるという見解もあります。

発音やスピーキング、リーディングに関しても、自意識がまだ発達していない思春期前の年齢から英語を学び始めれば、間違いや発話を恥ずかしがらずに繰り返し練習できるというメリットがあげられます。

一方で、ライティングなど高度な言語処理能力の習得には、思春期以降の発達した知識に加え、ある程度のトレーニングが必要になるため早期教育では効果が上がりにくいとされています。

こういった臨界期仮説の多くは、アメリカやイギリスなど英語圏で英語を学ぶ場合の研究に基づいています。日常的に英語を使わない私たち日本人の「外国語環境」とは大きく異なっていることを考慮する必要があります。

英語学習は「才能やセンス」と関係があるのでしょうか?

ネイティブのような発音がすぐできる、単語をすぐに覚えられる、気の利いた自己紹介ができるなど、才能やセンスに関する問題は「言語適性」という分野で研究されてきました。

その結果、適性と学習成果との間には強いつながりがあることがわかっています。

だからと言って「やっぱり、そうか」「うちの子には才能やセンスがないからダメだ」などと考えるのは大きな間違いです。なぜなら、言語適性とは「いかにその言語を速く、容易に」習得できるかを予測するもので、最終的な実力や到達度とは別の問題だからです。

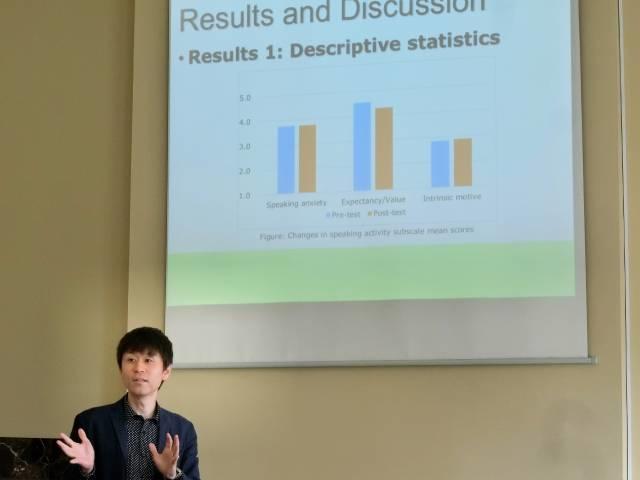

たとえば試験の前など、限られた時間の中で最大限の結果を出さなければならないような場面(例:週末の期末テストで良い点を取る)では「言語適性」が大きな影響を与える可能性はありますが、時間をかけて継続的に英語に取り組み、確かな力を身につけたいという場合には、適性よりも「やる気」をいかに継続させるか、課題に対して一生懸命取り組む姿勢などがより重要になります。

「人生は短距離走か、マラソンか」と聞かれたら多くの方は後者と答えるのではないしょうか。つまりセンスがない、適性がない、というのは言い訳に過ぎないのです。

幼少期の英語学習をより効率的に進めるポイントは?

子供は好奇心旺盛な一方、やりたいことしかやりたがりません。

親はやらせたくても、なかなか思い通りにならないことが多いのではないしょうか。そんな時にオススメの方法をご紹介します。

親の楽しむ姿をお子さんに見せてあげましょう。

まずは親御さんが楽しそうに英語を学ぶ姿を見せてあげてください。好きな映画をお子さんとともに観たり、英語の歌を歌ったり。一緒に遊びながら学ぶことで、子供の好奇心を引き出すことができると思います。

そして何か一言でも話すことができたら、大いに褒めてあげることも必須のルールでしょう。

意識的に英語に触れる環境を作りましょう。

家庭で意識的に英語の環境を作ることも大切です。たとえばテレビを英語の副音声で視聴したり、英語の本を毎日10分必ず読むなど具体的な目標を決め、長期的に実行してみてください。

私自身が子供の頃は毎日、NHKのラジオ講座を聞いていました。各プログラム15分と短めですし、万が一聞き逃した時にも再放送があるので安心です。

日本のようにあれほど充実した講座が揃っている国は珍しいようです(外国の研究者に話をすると、皆驚きます)。

家庭以外にも英語に触れる機会はたくさんあります。

現在日本では、多くの小学校や自治体によるさまざまな試みが始まっています。

英語の授業で日本人教師を補助する外国語指導助手の採用や「語学指導等を行う外国青年招致事業」(JETプログラム)で来日したネイティブスピーカーを雇用し、地域の小中高校などに派遣する取り組みなどです。

これをきっかけに子供たちが家庭や授業以外でも英語を話したり、自律的に学んだりするようになっていくとインプットの量が劇的に上がることも期待できます。

これまでの優れた言語学習者の研究から、言語習得とは一つの学習方法だけに固執せず、さまざまな方法を柔軟に組み合わせながら学習成果を上げていることがわかっています。

そして10人子供がいれば、そこには10通りの学びのスタイルが存在します。お子さんの成長やその時々の状況に応じてバランスの取れた英語学習を、家庭や学校、地域が一緒になって創っていくことが大切です。

未来を担う子供たちの潜在的な可能性を十分に発揮できる社会の実現を目指して、私たち大人も工夫と努力が必要なのではないでしょうか。

まとめ

いかがでしたか?第二言語習得の知見から、英語インプットの大切さや「繰り返し聞く・読む・間違いを恥ずかしがらずに英語で話す」ことの重要性をあらためて教えられました。

進化を続ける言語習得の研究結果には、お子さんの英語の力をさらに伸ばすためのヒントがたくさんありそうですね。

プロフィール:廣森友人(ひろもり ともひと)

1975年北海道生まれ。北海道大学大学院国際広報メディア研究科博士課程修了、明治大学国際日本学部・大学院国際日本学研究科教授。専門分野は応用言語学、心理言語学、第二言語習得研究。『英語学習のメカニズム:第二言語習得研究にもとづく効果的な勉強法』、『「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法』(ともに大修館書店)他、著書・論文多数。