英会話の決め手は慣用表現だ!【慶應義塾大学名誉教授・田中茂範先生】

2021.06.03

どんな言語にもたくさんの決まり文句があります。

熟語、連語、成句、定型表現など決まり文句のことを慣用表現と言います。みんなが使い慣れており、その表現を聞けばすぐに意味がわかる表現のことです。

「おはよう」とか「よろしくお願いいたします」とか「すみません」は典型的な慣用表現で、日常会話では慣用表現が頻発します。

ある研究によると、英語の日常会話の4~5割を慣用表現が占めているとのことです。慣用表現は、英語を身につけるのに不可欠なものになります。

また、慣用表現の良いところは、まるごとそのまま覚えれば使えるというところにあります。

アメリカで英語を身につけたA君の場合

大学で教えていたとき、英語圏で何年か生活して帰国した学生にくり返したずねた質問があります。

それは、「どれぐらいの期間で英語に慣れたか?」「慣れるまでどうやって英語を使ったのか?」の2つです。

5歳の頃、保護者の仕事の関係でアメリカに行き、そこで現地校に通いながら10年を過ごし、帰国した学生(A君)にも同じ質問をしました。

A君の場合、英語に慣れるには2年ぐらいかかったそうです。これは他の学生との聞き取りでも共通しています。

問題は、慣れるまでに何をしたかです。A君は、幼稚園そして小学校に通い、英語に囲まれて毎日を過ごしたわけです。慣れない英語で苦労したことは、想像に難くありません。

英語圏での生活で、まず、耳に残るのが慣用表現です。A君は、英語に慣れない最初の頃、「"Come on."(こっちに来て)とか"You must be kidding."(冗談でしょう)といった慣用表現を使い、友達とやりとりをした」と言っていました。ほかにもよく使った表現として、以下のような表現をあげてくれました。

| 仲間に入れて | Let me in |

| 冗談でしょう | No kidding |

| 私も加わる | Count me in |

| 私は外しておいて | Count me out |

| 当てにして良いよ | Count on me |

| さあ、行くぞ | Way to go |

| いい加減にしてよ | Give me a break |

| チャンスをちょうだい | Give me a chance |

| もう1回 | One more time |

| 格好良いね | Cool |

| やってごらん | Give it a try |

| ただ、なんとなく | Just because |

どれをみても子供同士で使いそうな表現ですね。

余談ですが、"Why?"(なぜ)という質問に、"Just because."(なんとなく)と応じるというのは、うまい言い方だなと感心したのを覚えています。

英語に慣れないうちは、慣用表現を利用してやりとりに参加したというのは、僕が聞き取りを行った学生たちに共通して見られた傾向です。

自然な英語学習がうまくいく3つの条件

慣用表現を使うことで仲間とやりとりをすることは、英語学習において大きな利点があります。

利点の一番は、簡単に使えて、相手に理解してもらいやすい、ということです。

それにより、英語を母語とする仲間とかかわることで、たくさんの良質な英語にふれることができます。子供同士のやりとりで使われる英語なので、自分事として受け止め、そして使うことができる表現ばかりです。

結局、たくさんの意味がある英語に接することで、自然と話す力ものびてくるということです。

英語圏で英語力を身につけるという際に、子供からすれば、英語は学習したというより、自然に身につけた言語である、というほうが適切でしょう。これは、自然な英語習得です。

ここでいう自然な英語習得がうまくいく条件として3つをあげることができます。

1. 言語にふれる量と質:インプットの条件

2. 言語を使う量と質:アウトプットの条件

3. 言語を使う必要性:ニーズの条件

5歳でアメリカに行き、そこで数年過ごせば、この3つの条件は満たされます。日常が英語で繰り広げられるということはもちろんですが、特に子供たちのかかわりの中での英語は、質的にみても、良質なインプットになります。

インプットだけでなく、英語を使うアウトプットにおいても、やりとりの中で自然に使う英語は、量だけでなく、質的にも自分が言いたいことを表現するという意味において、質、量の両面において条件は満たされます。上記の話はアメリカで日本人の子供が英語を学ぶ状況を想定したものですが、日本で子供が英語を学ぶ場合も、3つの条件を満たすような学習環境を作ることは有効です。

そして、慣用表現の有用性は、日本で英語を学ぶ際にも変わりません。丸ごと慣用表現といってもいろいろなタイプのものがあります。"Give me a break."(いい加減にしてよ)や"Hang in there!"(しっかり)は「丸ごと慣用表現」と呼ぶことができます。多くの数の丸ごと慣用表現があります。

分類して、意図や目的にあった表現をまとめて使えるようにすると良いでしょう。

以下では、いくつかのカテゴリーに丸ごと慣用表現をまとめてみました。

| 驚き・感情を表す | |

|---|---|

| え?! | What! |

| 冗談でしょう! | You must be kidding! |

| 信じられない! | I can't believe it! |

| ああ、ショック! | Oh, I'm shocked! |

| 何だって? | What did you say? |

| しまった! | Oh, no! |

| あーあ! | Oops! |

| がっかり! | What a disappointment! |

| ついていないなあ! | Just my luck! |

| 残念! | That's too bad! |

| もういいや! | I don't care! |

| 激励・応援をする | |

|---|---|

| 頑張って | Cheer up |

| しっかり、へこたれないで | Hang in there |

| その調子 | Keep it up |

| 頑張れ! | Go for it! |

| 焦らないで! | Take it easy! |

| 諦めないで! | Don't give up! |

| 良いぞー! | Way to go! |

| やってごらんよ | Give it a try |

| 話をうながす | |

|---|---|

| 例えばどんなこと? | Like what? |

| それから? | Then what? |

| それで? | And then? |

| もっと続けて | Go on |

| だからどうしたの? | So what? |

| それだけなの? | That's it? |

| それは良いね | That'll be great. |

| それって素晴らしい | Sounds great! |

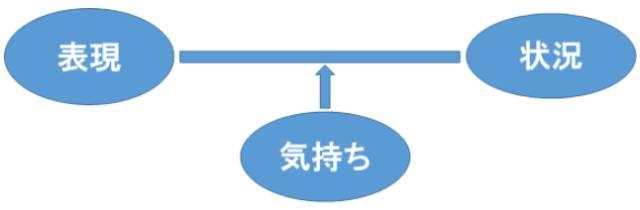

どれも使ってみたい表現です。このように分類して慣用表現のレパートリーを増やすと良いですね。慣用表現を使う力をどうやってつけるかさて、こういった慣用表現をどのように使うかですが、状況と表現のマッチングをすることが大事です。

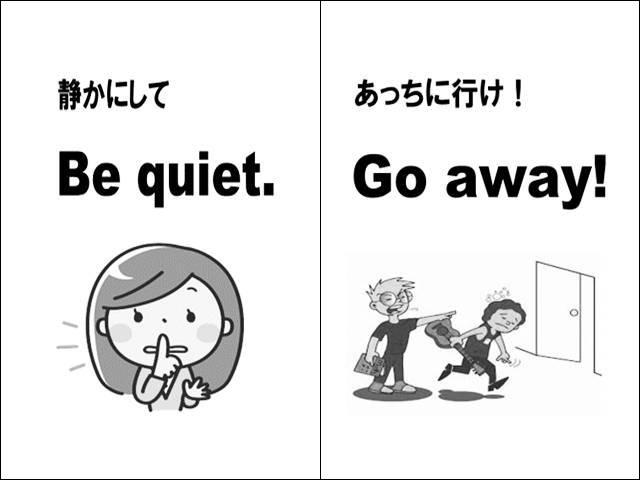

英語は外国語で、自分の気持ちを表現に表すことが難しいという人が少なくありません。英語をしゃべっていると自分らしくないという声もよく聞きます。気持ちをこめるといっても英語表現だけではなかなかできません。そこで、状況を表す挿絵や写真があると効果的です。以下はその例です。

このビジュアルにあるように、身体動作を加えながら、"Be quiet."とか"Go away!"と言ってみましょう。さらに、「図書館でおしゃべりをしている人に」とった状況を頭に浮かべて、"Be quiet."と言うと自然に感情が表現にこもってくると思います。

状況と表現が1つになったとき、自然に感情を表現できるようになります。

場面に注目した慣用表現

実感を伴いながら慣用表現を学ぶ方法は、場面に注目することです。朝起きたとき、お風呂に入るとき、電車に乗ったとき、テーマパークに行ったときなど切り取る場面はいくらでもあります。

ここでは例としてテレビを見る場面を取り上げましょう。ここで注目したい慣用表現は"Turn on the TV"のような連語(動詞+名詞)です。

テレビを見る場面

「テレビをつける」は、"Turn on the TV"が一番よく使われます。昔のテレビはスイッチを回してオンとオフにするということに由来する表現です。

「リモコンを使う」は"Use the remote control"と言います。「リモコン」はremote controlの和製英語です。

「リモコンでチャンネルを変える」は"Change channels with the remote control"ですね。

音量を上げたり、下げたりするときは、"Turn up the volume"あるいは"Turn down the volume"と言います。

「1チャンネルにする」は"Turn to Channel 1"と、turnという動詞を今でも使います。昔のテレビはチャンネルを文字通り回していたことの名残です。

「録画する」はrecordですが、「野球の試合の録画を予約する」だと"Set the timer to record a baseball game"という言い方をします。

「お気に入りの報道番組を見る」とか「天気予報を見る」とか「日曜日の連続ドラマを見る」は、それぞれ、"Watch one's favorite news program" "Watch the weather forecast"、そして"Watch the Sunday drama series"と言います。動詞はwatchです。「録画しておいた番組を見る」も"Watch (the) recorded programs"と言います。

「テレビにかじりつく」という日本語表現に対して、英語では面白い決まり文句があります。"Be glued to the TV"という言い方です。glueは「糊でくっつける」という意味の動詞です。「くぎ付け(糊付け)になる」といった感じですね。

「テレビを見て時間をつぶす」も面白い表現があり、"Kill time watching TV"と言います。"Pass the time watching TV"でもOKです。

「テレビをつけっぱなしにする」はどうでしょうか。日本語からは難しそうですが、英語では"Leave the TV on"と言います。「テレビをオンの状態にしたままにする」ということで納得ですね。

状況を頭に描いて慣用表現を口にしよう

このようにテレビを見る場面に注目して、そこで使われる表現をまとめると、生活の中で英語表現を使いやすくなります。

なお、ここで紹介した表現の多くは動詞の慣用表現です。保護者が上記のような日本語と英語を読み、お子さんが英語の部分をくり返すというやり方が標準的な勉強のしかたです。もちろん、お子さんが「先生」になって場面ごとの英語表現を「解説」するというのも面白い試みです。以下がその例です。

「『テレビをつける』は、"Turn on the TV"と言うんだよ。昔のテレビはスイッチを回してオンとオフにすると言うことから来た表現みたい。

『リモコンを使う』は"Use the remote control"と言うんだ。日本語では『リモコン』だけど、英語では"Remote control"だよ。覚えておいてね。

『リモコンでチャンネルを変える』は"Change channels with the remote control."と言えば大丈夫。いっしょに言ってみよう。"Change channels with the remote control."。はい、良くできました......」

分量を決めて、お子さんが「先生」になると、立場が逆転し、意外に楽しい展開になるのではないかと思います。

英語で何か言おうとしても、なかなか言葉が出てこない、ということは多くの方が感じていることと思います。一方で、比較的軽やかに英語で思いを伝えている人も少なくありません。

上手に英語を使っている人の英語に注目してみると、決まり文句をうまく使いながら表現を組み立てていることに気づきます。決まり文句は、何度も反復して使われるため、使えるようになれば、とても便利です。

理屈は要りません。表現を繰り返し口にしてください。その際に大切なことは、状況を頭に描いて、表現を口にすることです。

田中 茂範(たなか しげのり)先生

PEN言語教育研修所所長・慶應義塾大学名誉教授。コロンビア大学大学院博士課程修了(教育学博士を取得)。

NHK教育テレビで『新感覚☆キーワードで英会話』(2006年)、『新感覚☆わかる使える英文法』(2007年)の講師を務める。JICA(独立行政法人 国際協力機構)で海外派遣される専門家に対しての英語研修のアドバイザーを長年担当。主な著書に『コトバの「意味づけ論」―日常言語の生の営み』(紀伊國屋書店)、『「意味づけ論」の展開―情況編成・コトバ・会話』(紀伊國屋書店)、『幼児から成人まで一貫した英語教育のための枠組み-ECF-』(リーベル出版)、『表現英文法増補改訂2版』(コスモピア出版)、『意外と言えない まいにち使う ふつうの英語 きほんの英語』(NHK出版)他多数。